【2025年最新】物理のおすすめ参考書ルート|旧帝大・上位国公立・最速私立

物理は ①概念理解と ②典型問題と ③初見の難問の3つの役割を分けて揃えれることで抜け漏れのない参考書ルートを組むことができます。

ゼロから難関大に合格するためのおすすめの参考書ルート3種類を徹底紹介します。

◎東大・京大・東京科学大・早慶ルート

◎基礎から丁寧に偏差値65ルート

◎最速でMARCH4工大ルート

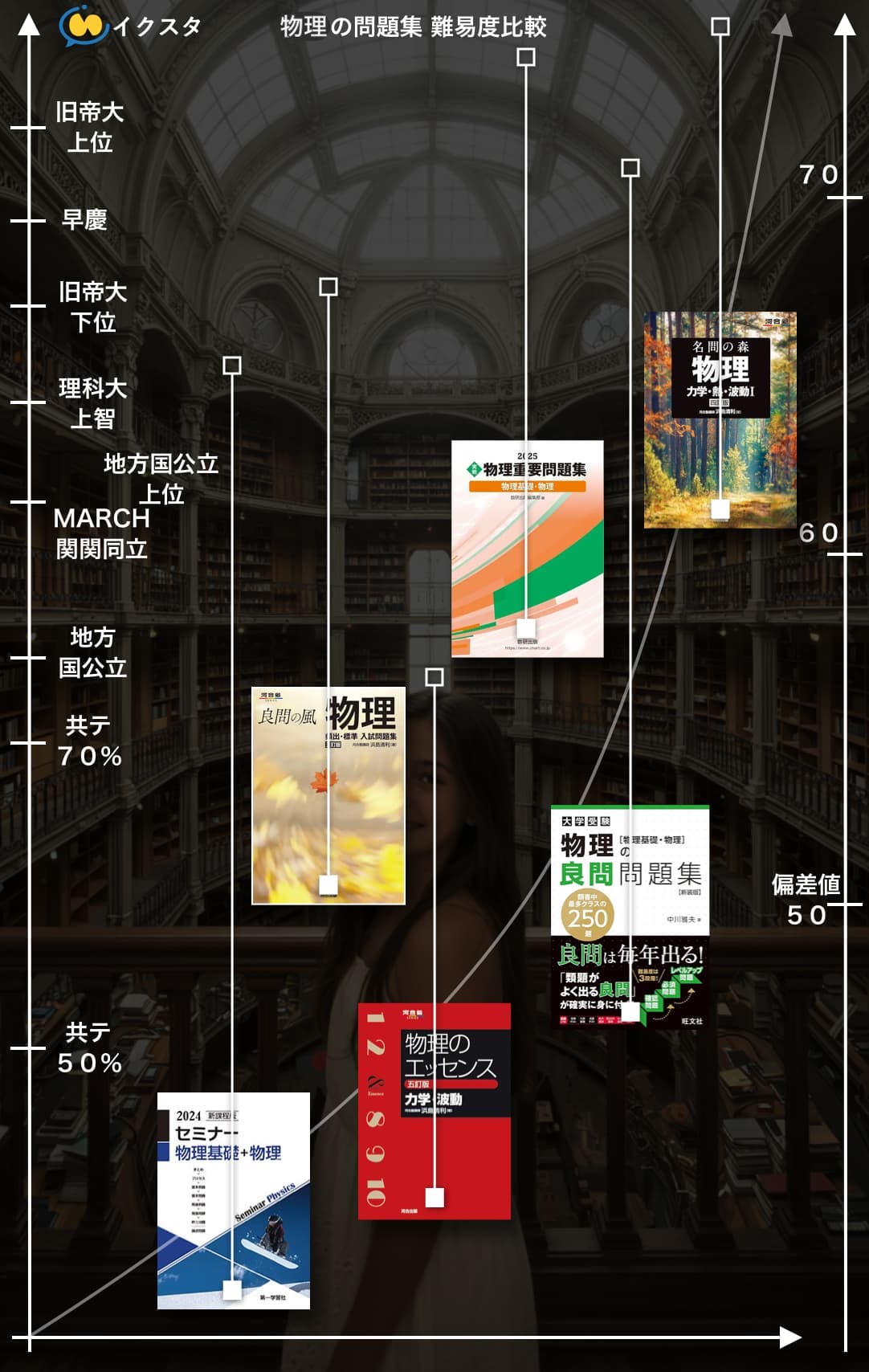

また、問題集の難易度比較表で有名問題集がどのレベルの大学に対応するか一覧で確認することができます。

参考書ルートの選定基準:

①独学でゼロからでも合格のために必要な理解・知識・技術を漏れなく重複なく学ぶことができること

②同じ役割を持つ競合の教材よりも優れていること

③複数の教材で解く問題のレベルが被っていないこと

全ての教材の役割とレベルを明らかにし、代替可能な他の教材も提案します。

.jpg-2025-7-4-19-57-44)

全ての検証はイクスタが行なっています

この記事でご紹介している参考書を組み合わせれば、全ての大学に合格することができます。

監修者: 土井万智(どいまさと) 独学で大学受験に効率よく成功する攻略法

早稲田大学教育学部出身。大手予備校スタッフの経験から大学受験にかかる費用や時間に疑問を持ち、在学中にウェブメディア「イクスタ」を立ち上げ。現在ウェブメディアとYouTubeチャンネルとオンライン予備校の 【イクスタコーチ】を運営。イクスタコーチ卒業生の進学先の平均偏差値 63.4(偏差値は東進ハイスクール参照)著書に『独学で難関大学【理系】に逆転合格する』。

コーチ、 参考書ルート、 参考書比較チャート、 カレンダー、 初心者ガイド、 YouTube

物理の参考書3つの役割

①概念理解…仕組みやメカニズムを図や言葉で徹底的に理解します。

②典型問題…定番の公式や解法を一度だけ使う典型的な問題を網羅します。

③初見の難問…入試レベルで出題されるような難しい問題を演習します。

東大・京大・東京科学大・早慶ルート

テーマ: 一見解法が思いつかない、解法のステップが多い難問のアプローチ方法がわかること

対象大学:東京大学、京都大学、東京科学大学、早稲田大学、慶應義塾大学

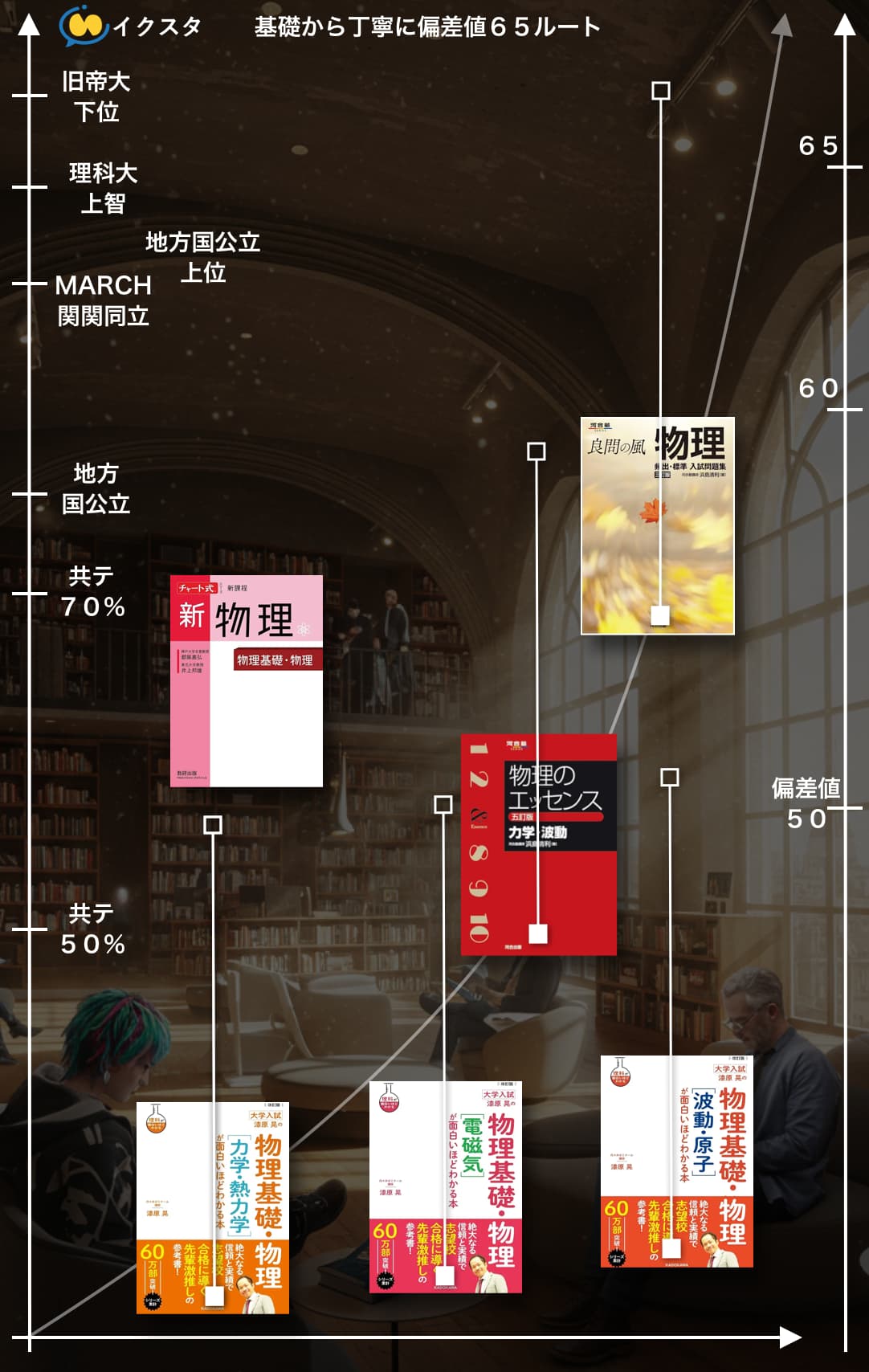

基礎から丁寧に偏差値65ルート

テーマ: 典型的な解法は全て網羅して、解法を組み合わせるような応用問題を解けるようになること

対象大学:北海道大学、東北大学、筑波大学、東京都立大学、東京農工大学、お茶の水女子大学、横浜国立大学、千葉大学、名古屋大学、大阪大学、大阪公立大学、神戸大学、岡山大学、九州大学、、国公立医学部、国公立薬学部、国公立獣医学部、東京理科大学、上智大学、明治大学、私立医学部、私立獣医学部、私立薬学部

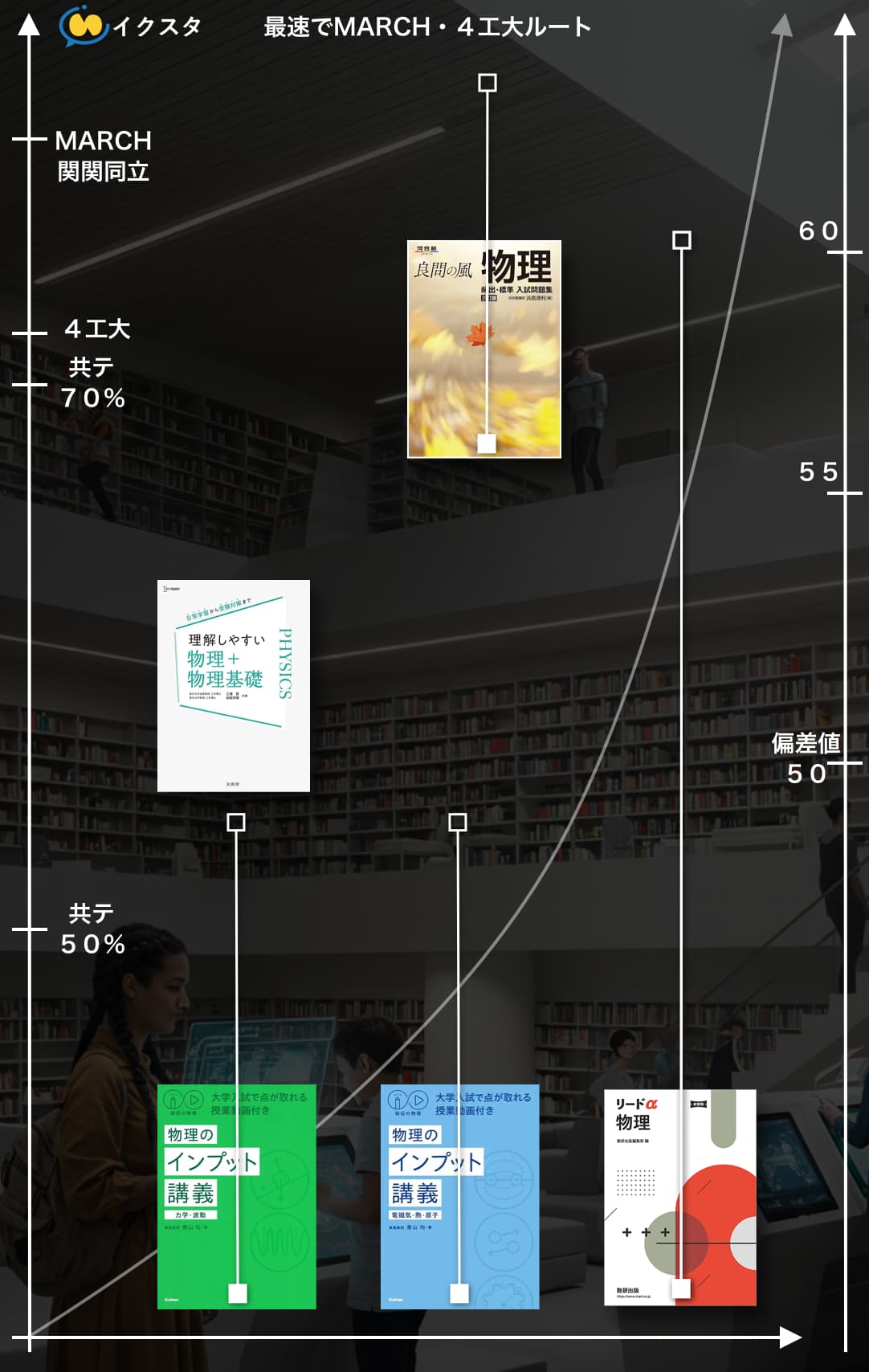

最速でMARCH・4工大ルート

テーマ: 典型的な解法を出来るだけ早く網羅すること

対象大学:地方国公立大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、同志社大学、立命館大学、関西学院大学、関西大学、東京電機大学、千葉工業大学、工学院大学、東京都市大学など

物理の問題集難易度比較

おすすめの主要な問題集の難易度を比較します。

東大・京大・東京科学大・早慶ルートの詳しい進め方

東大、 京大、 東京科学大、 早慶は、他の旧帝大や医学部と異なり、 思考力や発想力が求められる初見の応用問題が出題されることが特徴です。こうした最終目標を見据えながら、役割とレベルに抜け漏れがないようにルートを作成します。

講義解説系(共テ50%程度)⇨ 網羅系問題集(共テ75%&中堅私大合格)⇨ 難関問題集

この順番でステップアップすることでつまづくことなく効率的に物理を伸ばすことができます。

講義系の参考書

まずは 講義系の参考書で物理反応の時系列とプロセスと言葉と図で徹底的にイメージします。このステップが物理の成功で最も重要です。

講義解説のおすすめ参考書

📘 宇宙一分かりやすい物理シリーズ(Gakken)

📘 漆原の面白いほどわかるシリーズ(KADOKAWA)

📘 実況中継シリーズ(語学春秋社)

📘 物理のインプット講義(Gakken)

上記の4つのシリーズはどれも抜け漏れのない解説と典型的な問題が掲載されています。

独学から始める場合、または学校の授業を覚えている自信がない場合は講義解説の参考書を完璧にするところから始めることがかえって近道になることも多く、講義系を採用することを強くおすすめします。

講義系の参考書に掲載されている練習問題を解くことで、 共通テスト50%程度まで点数を伸ばすことができます。 共通テストの各大問の(1)や、 偏差値58程度の大学の入試問題の各大問(1)は安定して解けるようになります。

典型問題を網羅する参考書

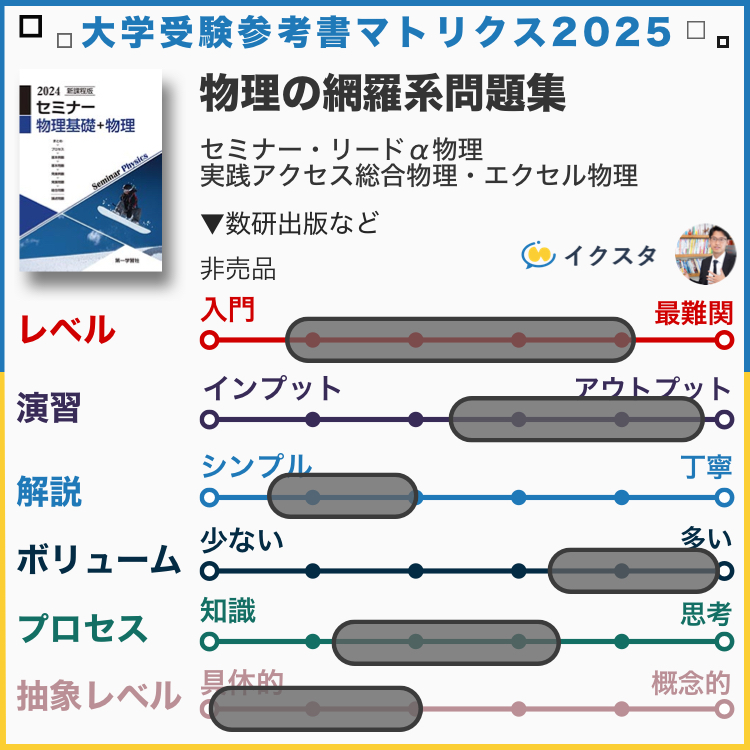

次に、入試で出題される典型問題を網羅します。セミナー物理やリードα物理などの網羅系問題集は 大学受験で出題される全ての典型問題を網羅しています。

網羅系問題集は各分野3段階のレベルで構成されています。 導入問題、 基本問題、 応用発展問題の3つです。

導入問題は、入試では問われないような簡単な問題です。その分野の基本的な計算問題です。

基本問題は、中堅大学までで問われるレベルの問題です。公式や解法を一度使用する問題です。基本問題までを自力でスラスラと解けるようになれば、偏差値58程度の大学の合格点を取ることができます。

基本問題編は非常に網羅性が高い一方で、問題数が非常に多いため長い時間がかかります。この網羅性は市販の参考書には見られないほど優れていますが、その点のみ注意が必要です。

応用発展問題は、中堅大学以上の入試問題で出題されるレベルの問題を扱っています。難関大学レベルの問題も扱っていますが、難問の網羅性が高いわけではありません。

また、基本問題と応用発展問題の問題数は網羅性が高いものの、解説は市販の参考書の方が丁寧なことがあります。

網羅系問題集は、基本問題までを解いて典型問題の抜け漏れを無くすことで 共通テスト70点程度取れる実力にして、良問の風へ進みます。

網羅系の問題集のおすすめ

📘 セミナー物理(非売品)

📘 リードα物理(非売品)

📘 物理アクセス(非売品)

基礎から標準の問題集のおすすめ

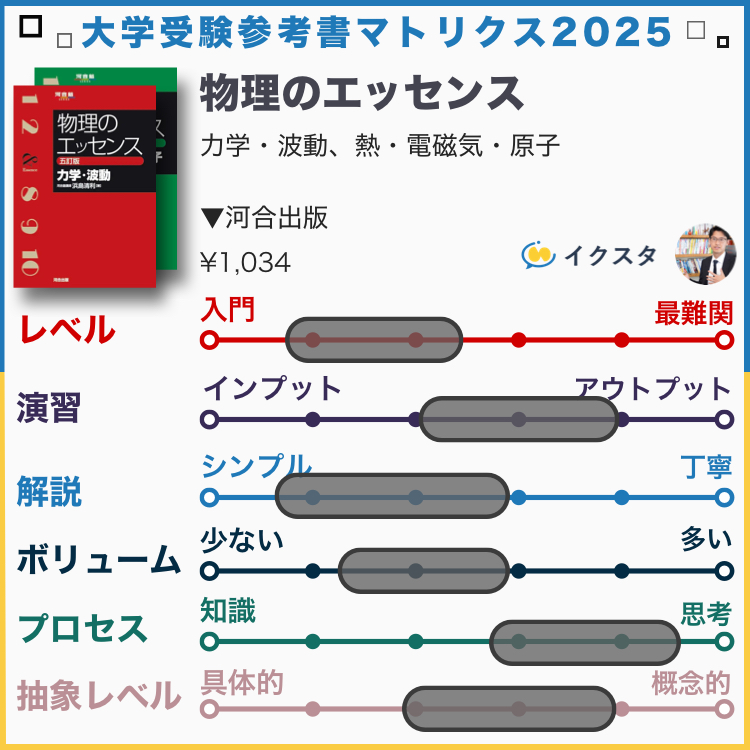

📘 物理のエッセンス(河合塾)

良質な入試問題で演習する良問の風

良問の風では、偏差値60〜65程度の大学で出題される入試問題を演習します。

物理の本質を理解しているかを問う非常に良質な 標準〜難関の問題が掲載されています。旧帝大下位や東京理科大学、明治大学などで出題されるレベルの問題演習を行います。

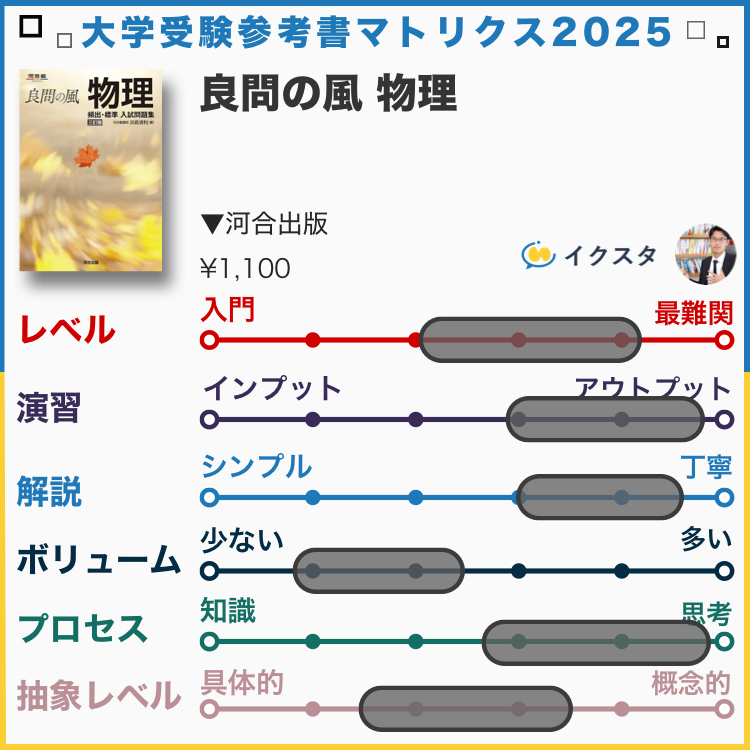

📘 良問の風(河合出版)

名問の森の陰に隠れている感がありますが、旧帝大の中位学部までであれば良問の風で十分に合格点を取ることができます。実際に良問の風までしか使っておらずに東北大の合格点を取った受講生さんがいらっしゃいます。

良問の風までが固まっていれば、東大、京大、東京科学大、早慶以外の大学では合格点を取ることができます。

良問の風と同じレベルの問題集

📘 網羅系問題集の応用発展問題

📘 重要問題集の(A問題)

難問問題集

東大、京大、東京科学大、早慶では難問が出題されます。

典型問題の延長にはない、 ゼロからの発想が求められる完全に初見の状況での応用問題です。

こうした難問は、パターン暗記で解けるようにはなりませんが、難問を通して発想法や解くための手順を整理します。

難問問題集のおすすめ

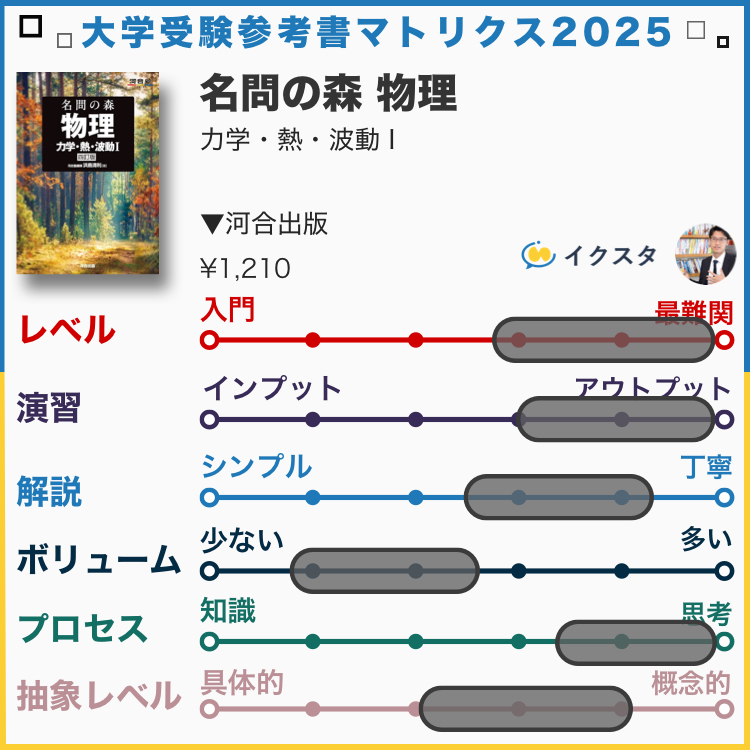

📘 名問の森(名問の森)

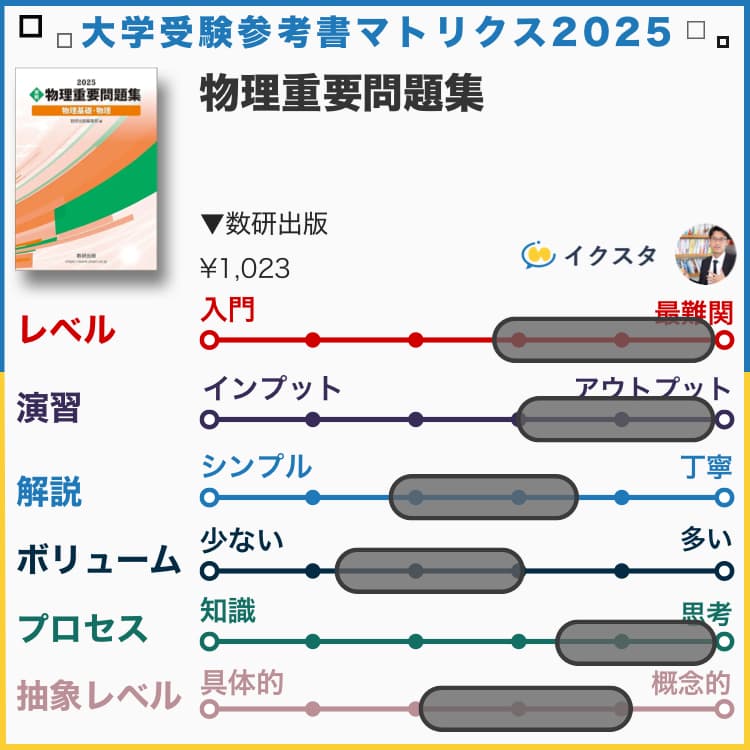

📘 重要問題集(数研出版)

📘 良問問題集(旺文社)

教科書

教科書は各分野各レベルで頻繁に使用します。市販の参考書では公式の定義が省略されていることが多いです。難問になればなるほどそもそもの定義を確認すべき場面が増えます。

公式や定義が曖昧な箇所は教科書に戻ることがおすすめです。

過去問演習

難問問題集を2周程度進めたら、過去問演習を開始します。

地方国公立大学⇨北海道大や東北大など⇨東大・京大・東京科学大・早慶の順番に過去問演習を進めます。

70%程度得点が安定したら次の大学にステップアップします。

基礎から丁寧に偏差値65ルートの詳しい進め方

ゼロから 旧帝大下位学部や 東京理科大、 同志社大学、 明治大学 、 医学部 、 薬学部を目指すルートです。物理は 国公立志望でも私立志望で使用する教材が共通しているのが特徴です。

これらの偏差値65の大学に合格するためには、 基礎的な典型問題を網羅していることを前提に、それらを組み合わせた 標準〜難関の問題を解けるように鍛えます。

一方で、 一見して解法が全く検討がつかないような初見の難問を解ける必要はありません。

名問の森や重要問題集のB問題はオーバーウェイトになりかねません。

あくまでハイスタンダードな問題を抜け漏れなく解けるようになるのがテーマです。

講義解説系(共テ50%程度)⇨ 網羅系問題集(共テ75%&中堅私大合格)⇨ 良問の風 ⇨ (難問問題集)

講義系の参考書

まず最初に、講義解説の参考書を使用します。

物理は 物理現象↔︎数式の翻訳ができるようになることが全てと言っても過言ではないくらい重要な科目なので、このステップに非常に丁寧に時間をかけます。

言葉と ビジュアルで、物理現象の進行を丁寧に説明している参考書を使用します。

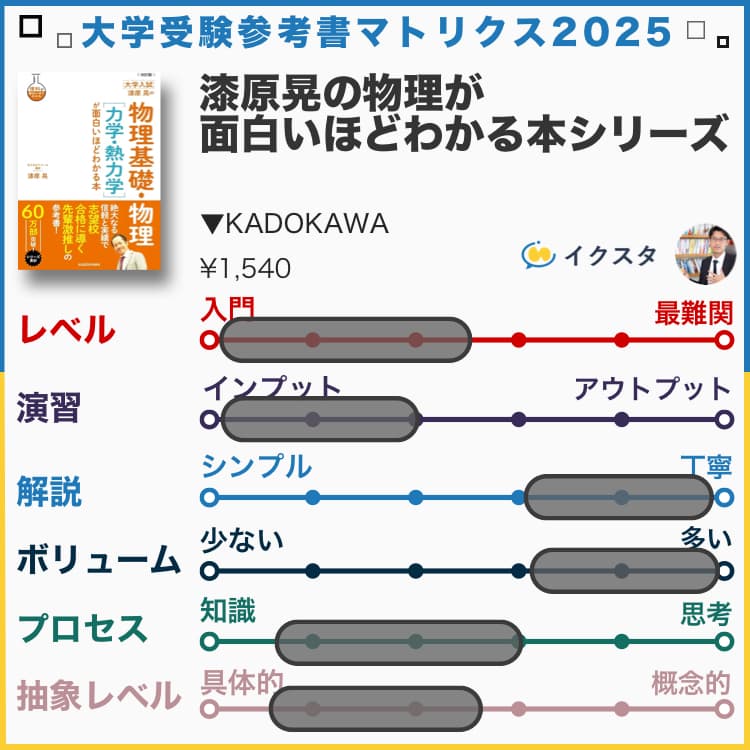

漆原の面白いほどわかるシリーズでは、物理現象の性質と論理展開を詳細に説明しています。

また、掲載されている練習問題は、他の講義系の参考書よりも若干難しいものも扱っているのも特徴です。

ここまでで 共通テスト各大問の(1)もしくは(2)まで 、 偏差値58程度までの大学の各大問の(2)までを解けるようになっている可能性があります。

講義解説のおすすめ参考書

📙 宇宙一分かりやすい物理シリーズ(Gakken)

📙 漆原の面白いほどわかるシリーズ(KADOKAWA)

📙 実況中継シリーズ(語学春秋社)

📙 物理のインプット講義(Gakken)

物理のエッセンス

漆原の物理は解説が非常に詳細で品質が高い一方で、典型問題の問題数は少なめです。

そこで 物理のエッセンス(河合塾)を使用します。

📙 物理のエッセンス(河合塾)

漆原の物理の解説が王道だとしたら、物理のエッセンスは王道とは異なる視点からの解説です。この異なる視点からの解き方を知ることで、より物理現象そのものへの理解が深まり、解法発見に至るまでの手札が増えます。

物理のエッセンスは 基礎〜標準レベルの問題が掲載されています。

※ 物理のエッセンスは非常に有名な参考書ですが、解法が王道とは異なる点と掲載問題数の少なさから、メリットもデメリットも大きな参考書ですが、それがかえって漆原など非常に詳細な解説を持つ参考書と相性が非常に良いです。

そのほか、基礎〜標準レベルのおすすめをシェアします。

網羅系の問題集のおすすめ

📙 セミナー物理(非売品)

📙 リードα物理(非売品)

📙 物理アクセス(非売品)

ここまでで、大学受験の基礎レベルと言われる問題は網羅しています。偏差値58程度の中堅大学であれば合格点を取れるようになっている可能性もあります。

良問の風で二次試験レベルの演習

最後に 良問の風(河合塾)で偏差値65の大学の入試問題で合格点を取れる力をつけます。

良問の風では 物理現象を理解しているかを問うシンプルながら非常に質の高い問題が揃っています。

パターン暗記では解けない、かといって難解でもない問題が各分野揃っています。

この問題集をじっくりと使用して思考することで、物理現象の理解と入試問題のアプローチ方法を身につけることができます。

📙 良問の風(河合出版)

物理現象の理解→数式への翻訳→入試問題の解法をマスターします。良問の風を自力でスラスラ解けるようになっていれば、 旧帝大下位学部や 東京理科大、 同志社大学、 明治大学の入試問題で合格点を取ることができるようになっています。

良問の風が終わったら、過去問演習を始めます。4工大→明治・理科大→上位国公立大学の順番に、合格点が取れるようになったら解く大学をステップアップします。

物理重要問題集や名問の森は余裕があれば解けるようになりたいですが、良問の風までで十分なこともあります。

教科書

物理では教科書も頻繁に使用します。物理は公式や定義が過不足なく揃っている教材です。受験の中盤以降、現象の流れや公式の定義を確認したくなったら教科書で復習することをおすすめします。

市販の参考書では最も重要な点を見失ってしまうことがありますが、教科書には必要不可欠なことしか書いておらず、使い勝手が良いことに気付きます。

過去問演習

まずはMARCH・関関同立の過去問演習から始めます。これらの過去問で70%の得点が安定したら、志望校の過去問演習を始めます。

最速でMARCH・関関同立・四工大ルートの詳しい進め方

ゼロから 地方国公立大学や MARCH、関関同立、 4工大など有名大学を目指すルートです。

十分に時間がない環境でも効率的に合格を目指すことをテーマに教材を組みます。

使用する教材は2つのみです。

物理のインプット講義(Gakken)と セミナー物理を使用します。

インプット講義は講義解説系の参考書、セミナー物理は網羅系問題集でも代用可能です。

辞書的な補助教材として 教科書も使用します。

講義解説系(共テ50%程度)⇨ 網羅系問題集(共テ75%&中堅私大合格)

これだけでMARCHや4工大などの有名私立大学の合格点を目指すことができます。

物理は全科目中最も暗記が少なく「 理解しているか否か」が如実に点数に現れる科目です。

物理現象と数式の翻訳作業ができるようになれば、全科目中最も短い時間で有名大学を攻略することができます。

講義解説の参考書

まずは インプット講義(Gakken)で各分野の現象と公式と数式の展開を徹底的に理解します。

掲載されている練習問題を解くことで、共通テストの各大問(1)や偏差値58程度の中堅大学の各大問(1)で出題される基本的な問題を解くことができます。

講義解説のおすすめ参考書

📗 宇宙一分かりやすい物理シリーズ(Gakken)

📗 漆原の面白いほどわかるシリーズ(KADOKAWA)

📗 実況中継シリーズ(語学春秋社)

📗 物理のインプット講義(Gakken)

典型問題の網羅する参考書

インプット講義を仕上げたら、セミナー物理やリードα物理など、網羅系問題集を使用します。

網羅系問題集は各分野3つのレベルの問題が掲載されています。導入問題と、基本問題と応用発展問題です。

導入問題:各分野最重要な公式を使った簡単な計算問題

基本問題:公式や解法を1〜2回使う典型的な問題

応用発展問題:偏差値58〜63程度の大学で出題される入試問題

最速でMARCH4工大合格を目指す本ルートでは、網羅系問題集の基本問題までを自力でスラスラ解けるようになることを目指します。

基本問題までで、ギリギリ合格点を取れる可能性はあります。

もし時間に余裕があれば 網羅系問題集の応用発展問題も解けるようになることで、十分に合格点を目指すことができます。

網羅系の問題集のおすすめ

📗 セミナー物理(非売品)

📗 リードα物理(非売品)

📗 物理アクセス(非売品)

教科書

教科書はインプット講義やセミナーと同時に使用します。問題を解いていると物理現象や公式の定義を確認したくなることが出てきます。教科書では必要な記述は全て抜け漏れなく記載されているため、「大事なことが全て載っているパンフレット」として使用するのがおすすめです。

物理の参考書マトリクス7冊

現代文の参考書ごとのレベルや役割をまとめました。

①レベル:入門レベル〜最難関レベル

扱っている内容が中学レベルから、大学受験最難関レベルまでのどこに該当するかを位置付けています。

②演習:インプット〜アウトプット

その参考書は知識を理解したり暗記したりする目的の参考書なのか、問題演習を通して応用力を鍛える参考書なのかを位置付けています。

③解説:シンプル〜丁寧

説明や解説がどの程度の分量なのかを相対的に位置付けました。

④ボリューム:少ない〜多い

その参考書の内容をマスターするまでにかかると予想される時間を相対的に位置付けました。

⑤プロセス:知識〜思考

その参考書は知識を学ぶものなのか、思考のきっかけになるものなのかを位置付けました。

⑥抽象レベル:具体的〜概念的

その参考書で学ぶことができる内容は具体的なものなのか概念的なものなのかを位置付けました。

講義・解説のおすすめ2冊

物理をゼロから始める場合には物理現象を図と言葉で徹底的にイメージし、そのイメージを数式に翻訳する作業が大事です。

このイメージ↔️翻訳の感覚が身についているかどうかで物理の成績は180度変わります。

共通テスト60点が安定するまでは以下の参考書から選んで徹底することがおすすめです。

.jpg-2025-7-2-17-04-59)

宇宙一分かりやすい物理シリーズ(Gakken):物理の大学受験対策をほぼゼロから始めるのにおすすめの参考書。豊富なイラストで、物理現象をわかりやすくイメージできる。練習問題までスラスラと解けるようになれば共通テスト50〜55点ほどを狙うことができる。

漆原の物理が面白いほどわかるシリーズ(KADOKAWA):物理現象をテキストで分かりやすく理解できる参考書。ゼロから始める場合にもおすすめ。練習問題をスラスラと解けるようになれば、共通テストで50〜55%程度得点することができます。

問題集のおすすめ5冊

学校配布の網羅系問題集(各社):セミナーやリードα、エクセルなど学校で配布される問題集。大学受験に典型的な問題は全て掲載されています。講義解説の参考書と組み合わせることで非常に幅広いレベルの大学受験に対応することができます。発展レベルまで十分に解くことができれば、旧帝大未満の国公立大学やMARCH・関関同立の大学で合格点を取ることができます。

物理のエッセンス(河合塾):他の参考書には見られない解説方法で、物理現象を理解することができます。典型的な問題集と組み合わせることで深く理解することができます。

良問の風(河合塾):旧帝大中位程度の難関大学まで合格することができます。シンプルながらも物理現象の本質理解を問う良問題が揃っています。共通テスト60〜70%程度が安定してから使い始めるのがおすすめです。

物理重要問題集(数研出版):難関大以上の難問が掲載されている問題集。最難関レベルの大学にも対応しています。共通テスト70%程度から使い始めることがおすすめです。

名門の森 物理(河合塾):難関大以上の難問が掲載されている問題集。最難関レベルの大学にも対応しています。共通テスト70%程度から使い始めることがおすすめです。

土井万智/(どいまさと):

早稲田大学教育学部出身。大手予備校スタッフの経験から大学受験にかかる費用や時間に疑問を持ち、在学中にウェブメディア「イクスタ」を立ち上げ。都内のIT系スタートアップ企業に勤務したのち、現在はイクスタでウェブメディアとYouTubeチャンネルとオンライン予備校のイクスタコーチを運営。イクスタコーチ卒業生の進学先の平均偏差値63.4(偏差値は東進ハイスクール参照)著書に『独学で難関大学【理系】に逆転合格する』。

.jpg-2025-6-29-11-49-30)

志望校と今の成績に合わせて最適な教材を選び、毎週の面談で最優先のタスクを整理して受験生活全てをサポートします - イクスタコーチ

物理