【2025年最新】生物のおすすめ参考書ルート|最難関大学|国公立|MARCH・関関同立・四工大

生物は 網羅系問題集、 教科書系、 講義解説系、 難関問題集の 4つの分野を揃えることで独学でも難関大学に合格できる参考書ルートを組むことができます。

ゼロから難関大に合格するためのおすすめの参考書ルート3種類を徹底紹介します。

◎東大・京大・東京科学大・早慶ルート

◎基礎から丁寧に偏差値65ルート

◎最速でMARCH4工大ルート

また、問題集の難易度比較表で有名問題集がどのレベルの大学に対応するか一覧で確認することができます。

参考書ルートの選定基準:

①独学でゼロからでも合格のために必要な理解・知識・技術を漏れなく重複なく学ぶことができること

②同じ役割を持つ競合の教材よりも優れていること

③複数の教材で解く問題のレベルが被っていないこと

全ての教材の役割とレベルを明らかにし、代替可能な他の教材も提案します。

この記事でご紹介している参考書を組み合わせれば、全ての大学に合格することができます。

.jpg-2025-7-4-20-01-29)

全ての検証はイクスタが行なっています

監修者:土井万智(どいまさと) 独学で大学受験に効率よく成功する攻略法

早稲田大学教育学部出身。大手予備校スタッフの経験から大学受験にかかる費用や時間に疑問を持ち、在学中にウェブメディア「イクスタ」を立ち上げ。現在ウェブメディアとYouTubeチャンネルとオンライン予備校の 【イクスタコーチ】を運営。イクスタコーチ卒業生の進学先の平均偏差値 63.4(偏差値は東進ハイスクール参照)著書に『独学で難関大学【理系】に逆転合格する』。

コーチ、 参考書ルート、 参考書マトリクス、 カレンダー、 初心者ガイド、 YouTube

生物の教材の4つの役割

◯ 網羅系問題集

◯ 教科書系

◯ 講義解説系

◯ 難関問題集

東大・京大・東京科学大・早稲田ルート

テーマ: 知識問題、計算問題、記述問題、実験考察問題、全ての問題形式に対応する

対象大学:東京大学、京都大学、東京科学大学(医学部・歯学部)、早稲田大学、国公立医学部

旧帝大・難関私大ルート

テーマ: 知識、計算、記述、実験問題がバランスよく出題される旧帝大や国公立医学部、東京理科大、上智、私立医学部など難関大学で合格点を取るルート

対象大学 :北海道大学、東北大学、筑波大学、東京都立大学、東京農工大学、お茶の水女子大学、横浜国立大学、千葉大学、名古屋大学、大阪大学、大阪公立大学、神戸大学、岡山大学、九州大学、国公立薬学部、国公立獣医学部、東京理科大学、上智大学、明治大学、私立医学部、私立獣医学部、私立薬学部

最速で地方国公立MARCH4工大ルート

テーマ: 知識問題と計算問題が中心の偏差値55〜60程度の有名大学の生物で最速で合格点を目指すルート

対象大学 :北海道大学、東北大学、筑波大学、東京都立大学、東京農工大学、お茶の水女子大学、横浜国立大学、千葉大学、名古屋大学、大阪大学、大阪公立大学、神戸大学、岡山大学、九州大学、国公立薬学部、国公立獣医学部、東京理科大学、上智大学、明治大学、私立医学部、私立獣医学部、私立薬学部

生物の参考書 難易度比較表

東大・京大・東京科学大・早慶ルートの詳しい進め方

東大・京大・東京科学大(医学部)・早稲田の生物では 長文の説明問題や実験考察問題が出題されるのが特徴です。

生物は物理や数学と違って、問題ごとに問われ方と正答を導き出すまでに必要や理解・知識・技術の幅が広いので、戦略的な計画が重要となります。

二次試験では仕組みやメカニズムを深く理解していることに加えて、思考力が問われる 実験考察問題が出題されます。

初見の実験の手順によってどのような影響があるのかを予想し、対象の本質的な性質からどのような結果が出るのかを導き出す高度な力が求められます。

最難関大学ではこうした難問が出題されますが、難問を解けるようにする前に、非常に多くの知識をインプットする必要もあります。

最難関大学の生物で合格点を取れるまでには、以下のようにステップアップしていきます。

①知識問題:空欄に当てはまる用語を記述したり、選択肢の中から選ぶ問題。

②計算問題:物質量などを計算で求める問題。仕組みやメカニズムを把握した上で反応の結果を計算する問題。

③説明問題:

1. 短文説明問題…短文説明問題…機能や役割を1〜2行で記述する問題

2. 長文説明問題…長文説明問題…機能や役割を60〜120文字程度で記述する問題

④実験考察問題:問題文から分かることを30〜120文字程度で記述する問題

こうした全体像を描きながら、参考書と問題の性質を選んで参考書ルートを作成します。

序盤から中盤までは網羅系問題集を軸に進める

序盤から中盤はセミナー生物などの網羅系問題集を軸に進めます。網羅系問題集の中は大きく分けて3つのレベルの問題で構成されています。

用語パート:物質名などの一問一答形式で用語を答える

基本問題パート:文章や図を元に、物質名を答えたり簡単な計算問題が掲載されている

応用発展パート:長い文章や実験をもとに、複雑な計算や長い記述問題が掲載されている

共通テストや旧センター試験で 65点が安定するまでは 網羅系問題集の基本問題までに絞って進めます。

分野ごとのメカニズムを理解する⇨メカニズムを構成する物質や数値を覚える

この順番で進めます。

網羅系問題集を使いながら、同時に複数の教材を使います。

講義解説の参考書:分野ごとに細かく説明されている

教科書:分野ごとに必要不可欠な箇所が掲載されている

資料集・図表:分野ごとに図やグラフで詳細に説明されている。

分野ごとに同時並行で使用することがポイントです。セミナーには図やイラストの画像が少ないので 教科書や 資料集を頻繁に使用することがおすすめです。

特に、 細胞のイラストや 呼吸の反応の流れを自分で絵に書いて勉強するのがおすすめです。セミナーだけで勉強しているとこうした手順は必要ないように思えますが、実際の入試問題では図やイラストを元にした問題が頻出です。

網羅系問題集のおすすめ

📘 セミナー生物(非売品)

📘 リードα生物(非売品)

📘 エクセル生物(非売品)

📘 リードLightノート生物(数研出版)

📘 基礎問題精講(旺文社)

講義解説の参考書のおすすめ

📘 大森の最強講義126(文英堂)

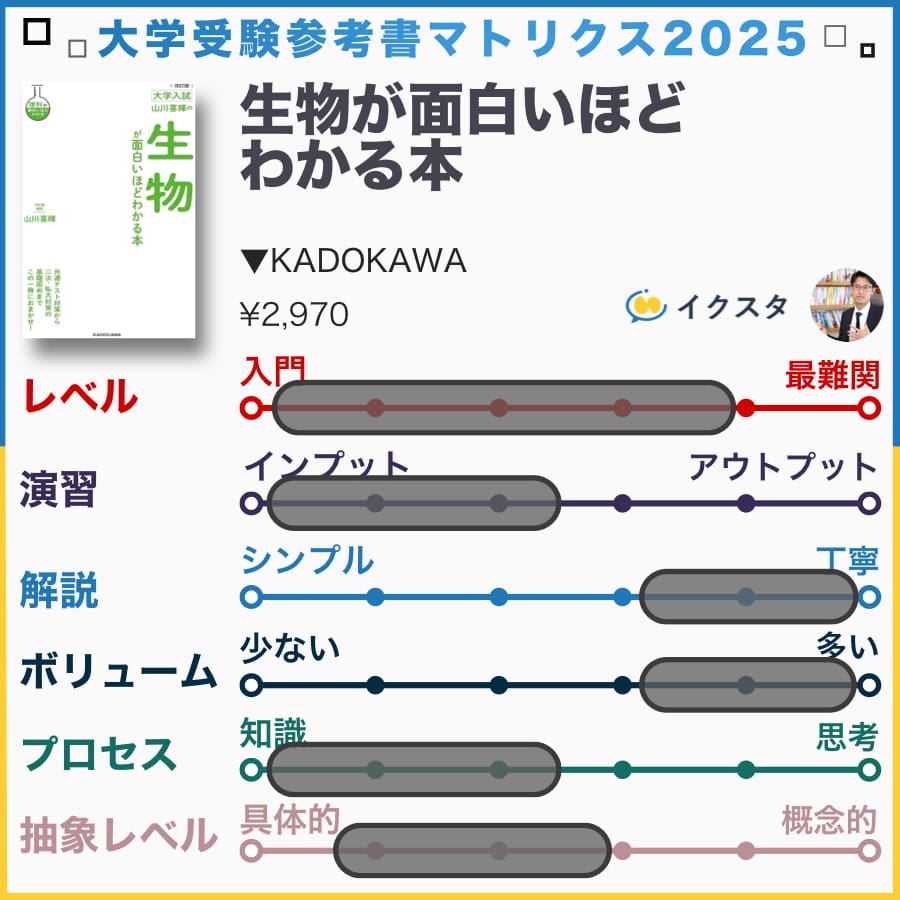

📘 生物がおもしろいほどわかる本(KADOKAWA)

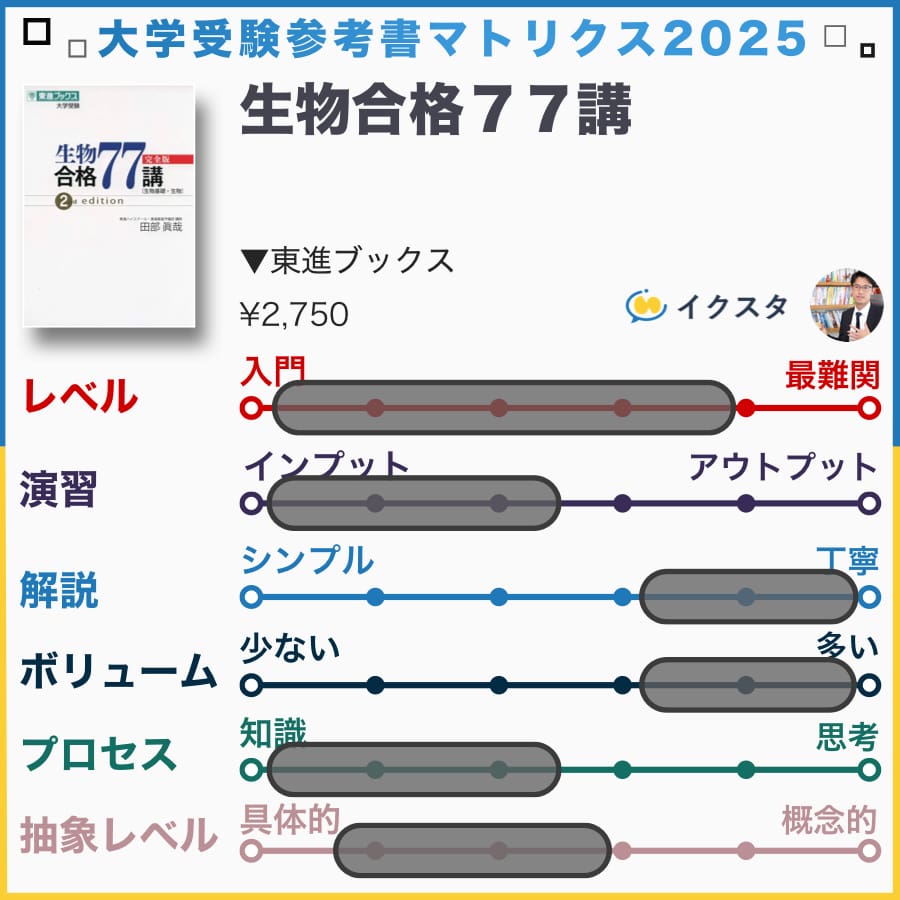

📘 生物合格77講(東進ブックス)

教科書系のおすすめ参考書

📘 教科書(非売品)

📘 チャート式生物(数研出版)

📘 よくわかる生物(Gakken)

📘 理解しやすい生物(文英堂)

資料集のおすすめ

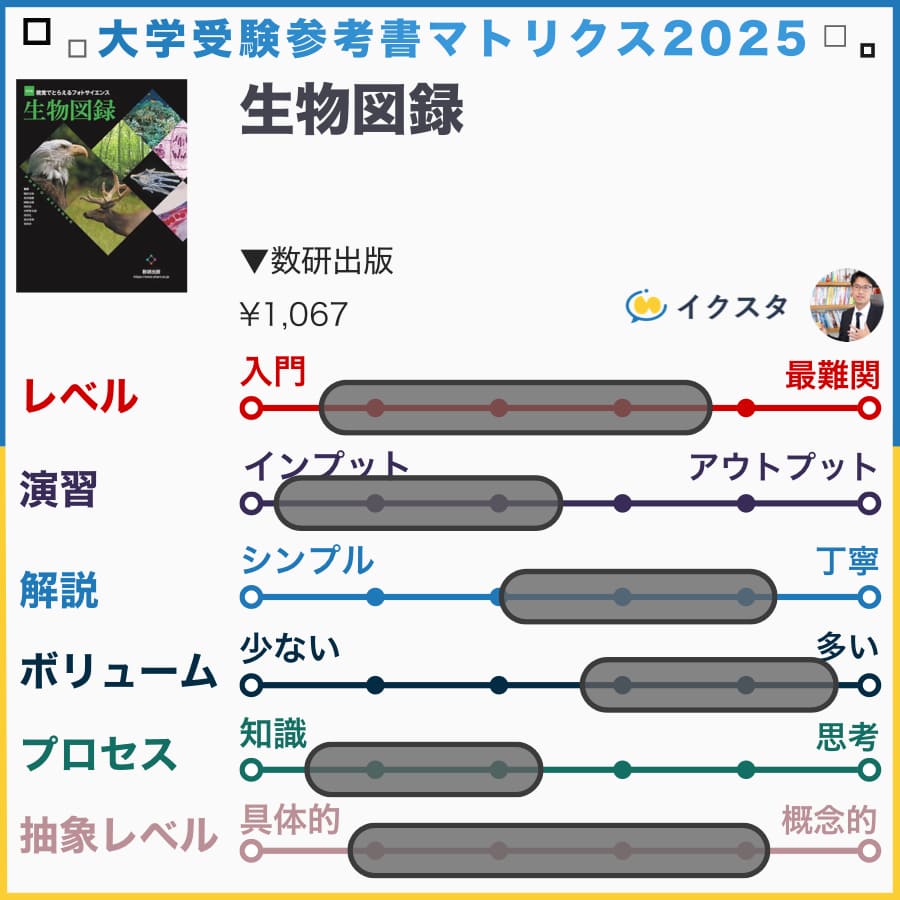

📘 生物図録(数研出版)

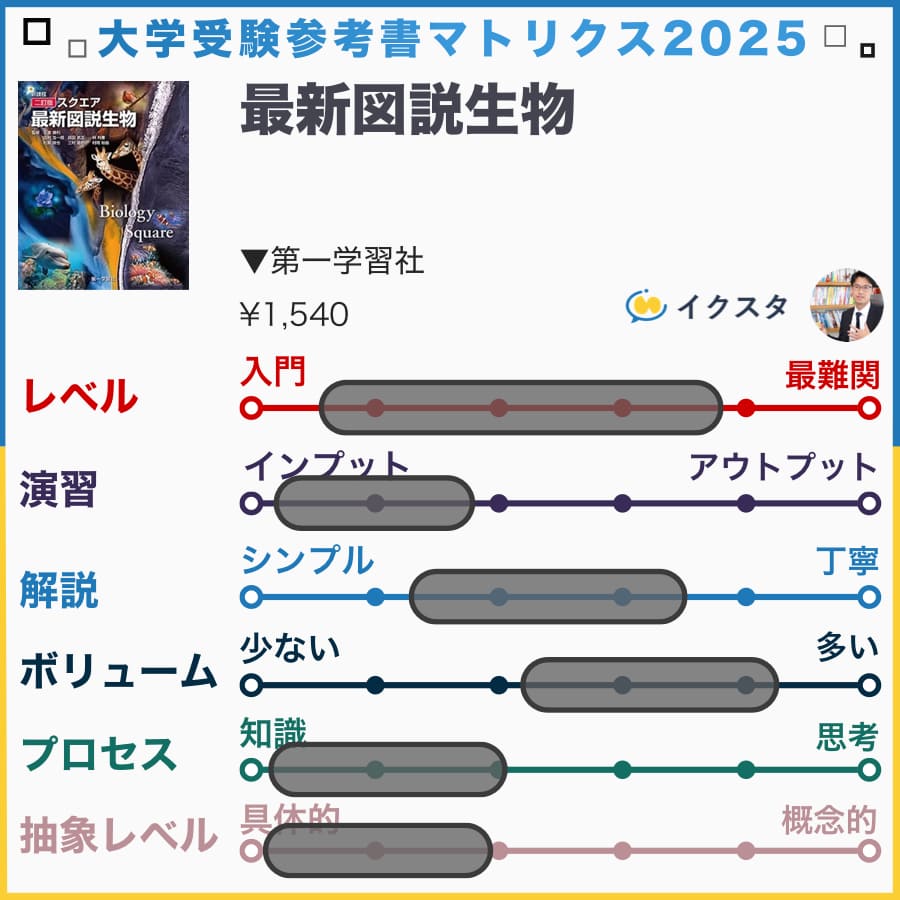

📘 最新図説生物(第一学習社)

📘 生物総合資料(実教出版)

難関レベルの問題

ここまでで全分野の基本知識と典型的な計算問題を解くことができるようになり 共通テストや旧センター試験で70点が安定したら、難しい問題を解き始めます。

以下の難関問題集から1冊を選びます。難関問題集を分野ごとに解きながら、 これまでの全ての教材を使って総復習を続けます。

難関レベルのおすすめ問題集

📘 網羅系問題集の発展(応用)問題

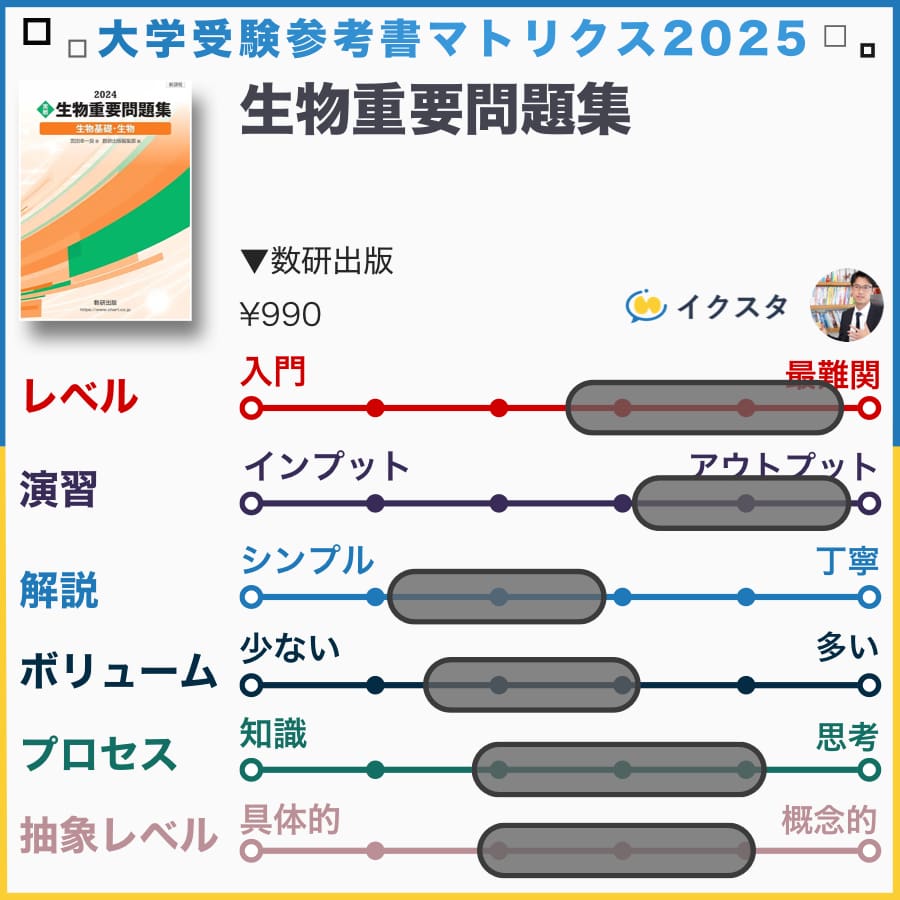

📘 重要問題集(数研出版)

📘 標準問題精講(旺文社)

📘 生物良問問題集(旺文社)

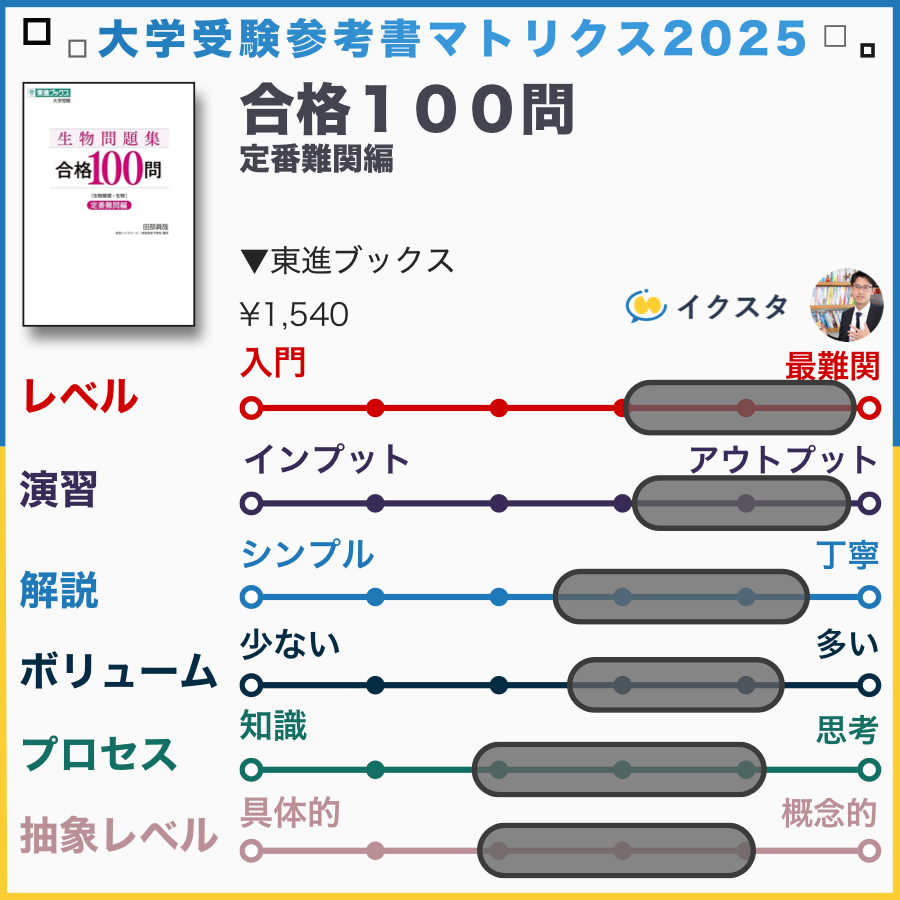

📘 合格177問(東進ブックス)

📘 大森の最強問題集172問(文英堂)

実験考察の問題

特に東大は複雑な設定の実験考察問題で設問が構成されています。

こうした問題で得点するためには、広範な知識、正確な一文記述力、実験で何が起きているのかを把握する理解力、高度な推測力が必要です。

実験考察問題の参考書を通してこれらの力を身につけます。

実験考察の参考書

📘 実験考察問題の解法(旺文社)

過去問演習

難関問題集を1〜2周したら過去問演習も同時に進めます。 難関問題集と 過去問演習と 全教材の総復習を同時に進めます。

東大は実験考察問題の解法と過去問を同時並行で進めます。参考書よりも過去問演習とその復習を優先したい場合もあります。

旧帝大・難関私大ルートの詳しい進め方

東大・京大・東京科学大以外の旧帝大や、 TOCKY、 上位の私立医学部、 東京理科大学や 上智大学など上位の私立大学に合格する生物の参考書ルートです。

東大ほどの複雑な実験考察問題は出題されませんが、 知識、計算力、記述力が高いレベルで求められます。このレベルの大学で合格点を取るためには、以下の順番で解けるように進めます。

①知識問題:空欄に当てはまる用語を記述したり、選択肢の中から選ぶ問題。

②計算問題:物質量などを計算で求める問題。仕組みやメカニズムを把握した上で反応の結果を計算する問題。

③説明問題

1. 短文説明問題…機能や役割を1〜2行で記述する問題

2. 長文説明問題…機能や役割を60〜120文字程度で記述する問題

序盤から中盤までは網羅系問題集を中心に、教科書と参考書でインプット

生物を始めてからしばらくは、セミナー生物などの網羅系問題集を中心に進めます。教科書や講義系の参考書で、分野ごとのメカニズムと反応を理解します。

反応がどんな順番で、どんな物質とともに進んでいくのかを覚えます。このステップで大量の知識と暗記事項が必要になります。

教科書&講義系の参考書でインプット⇨網羅系問題集の基本問題まで⇨資料集で分野ごとに補強

このステップでのゴールは、 網羅系問題集の基本問題を自力でスラスラ解けるようになることです。

網羅系問題集と教科書・参考書・資料集を行ったり来たりしながら、反応の流れを覚えて関連する物質を暗記し、計算方法を覚えます。

網羅系問題集のおすすめ

📕 セミナー生物(非売品)

📕 リードα生物(非売品)

📕 エクセル生物(非売品)

📕 リードLightノート生物(数研出版)

📕 基礎問題精講(旺文社)

大学受験に必要なメカニズムや反応は教科書や資料集でも十分ですが、これらの教材は文章での説明が省略されているところも多いので部分的に参考書を使用します。

参考書で広げて教科書で仕上げる、というイメージです。

資料集は反応の流れをビジュアルで確認するために使用します。

講義解説の参考書のおすすめ

📕 大森の最強講義126(文英堂)

📕 生物がおもしろいほどわかる本(KADOKAWA)

📕 生物合格77講(東進ブックス)

教科書系のおすすめ参考書

📕 教科書(非売品)

📕 チャート式生物(数研出版)

📕 よくわかる生物(Gakken)

📕 理解しやすい生物(文英堂)

資料集のおすすめ

📕 生物図録(数研出版)

📕 最新図説生物(第一学習社)

📕 生物総合資料(実教出版)

網羅系問題集の基本問題までがスラスラと解けるようになっていれば、共通テストで65点程度、偏差値58程度の大学の入試問題で50〜60%程度得点できるようになっています。

ここまでを最速で目指し、ここから先は旧帝大や難関私立大学で出題される難しい問題を解いて復習します。

入試レベルの難問

入試レベルの難問では、単純な知識や計算を問う問題は少なく、 本文で展開される複雑な実験の反応で起きていることを正確に理解する力が求められます。

このような問題を解くためには、メカニズムや反応の正確な理解、関連する物質や計算、因果関係や結果を正確に記述する記述力が求められます。

難しい問題を解くことで出題のパターンに慣れながら、全範囲の総復習を行います。

手順が複雑で使用する物質の種類も多数出てきます。これまでの教材で総復習するのが重要となります。

発展レベルのおすすめ問題集

📕 網羅系問題集の発展(応用)問題

📕 重要問題集(数研出版)

📕 標準問題精講(旺文社)

📕 生物良問問題集(旺文社)

📕 合格177問(東進ブックス)

📕 大森の最強問題集172問(文英堂)

発展レベルの問題集と過去問演習を並行して進めます。

過去問演習

旧センター試験で70点程度を安定して得点できるようになっていれば難関大学の過去問演習を始めることができます。

発展レベルの問題集と過去問を同時並行で進めます。過去問は大問別に採点し、得点率の低い分野はこれまでの教材を使って総復習します。

最速で地方国公立MARCH4工大ルートの詳しい進め方

これらの大学では知識問題と計算問題が中心です。大量の知識を効率的に定着させることをテーマにルートを組みます。

使用するのは3種類の教材に絞ります。

網羅系問題集、 教科書、 資料集の3点です。

網羅系問題集のおすすめ

📗 セミナー生物(非売品)

📗 リードα生物(非売品)

📗 エクセル生物(実教出版)

教科書系のおすすめ参考書

📗 教科書(非売品)

📗 チャート式生物(数研出版)

📗 よくわかる生物(Gakken)

📗 理解しやすい生物(文英堂)

網羅系問題集を1章ごとに進めます。網羅系問題集は1章ごとに3段階のレベルの問題が掲載されています。

知識問題、基本問題、応用・発展問題です。

教科書と網羅系問題集の基本問題までに集中します。

講義解説の参考書は、教科書や問題集の解説では分からない際に辞書的に使用します。

基本問題をスラスラと解くことができれば、旧センター試験で70点程度と、4工大などの有名大学で55%程度得点することができます。

そこから過去問を解いて苦手な範囲を復習するサイクルを開始します。

講義解説の参考書のおすすめ

📗 大森の最強講義126(文英堂)

📗 生物がおもしろいほどわかる本(KADOKAWA)

📗 生物合格77講(東進ブックス)

📗 知識の焦点(Z会)

過去問演習

ここから先は志望校の過去問を解いて、得点率70%に到達しなかった大問をチェックして、知識や仕組み、計算方法などをインプットします。

教科書と網羅系問題集の内容を8〜9割を固めることができれば、合格最低点に近づくことができます。

生物の参考書比較チャート

網羅系問題集

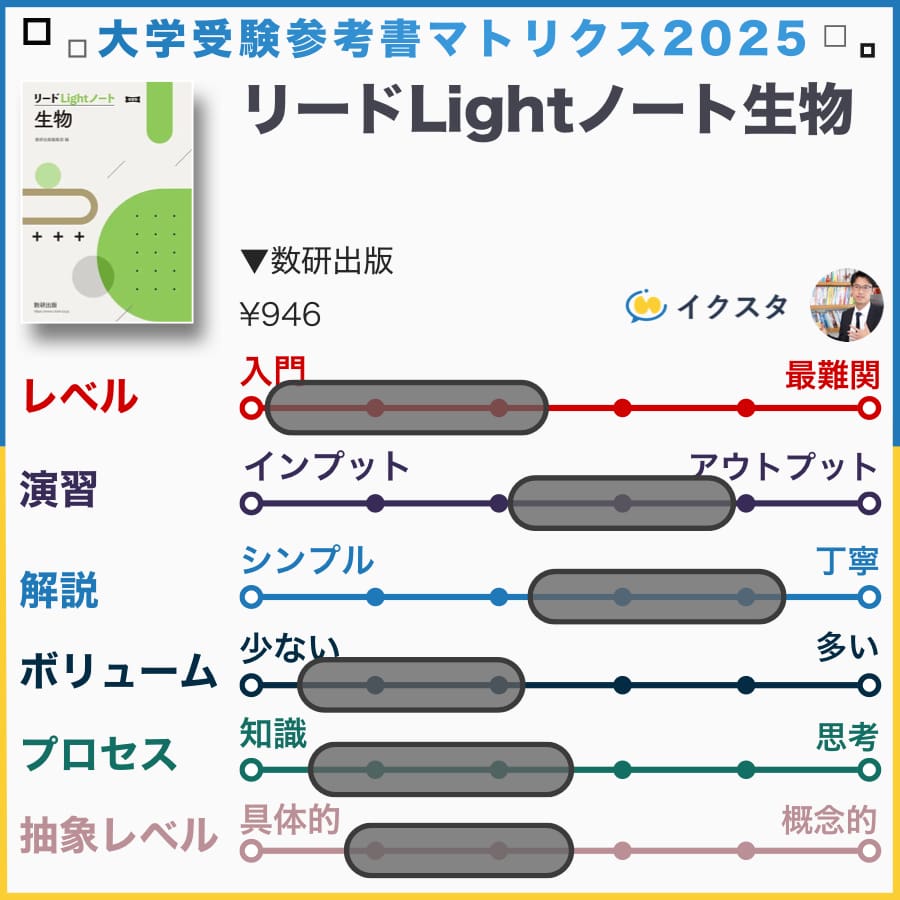

リードLightノート(数研出版):

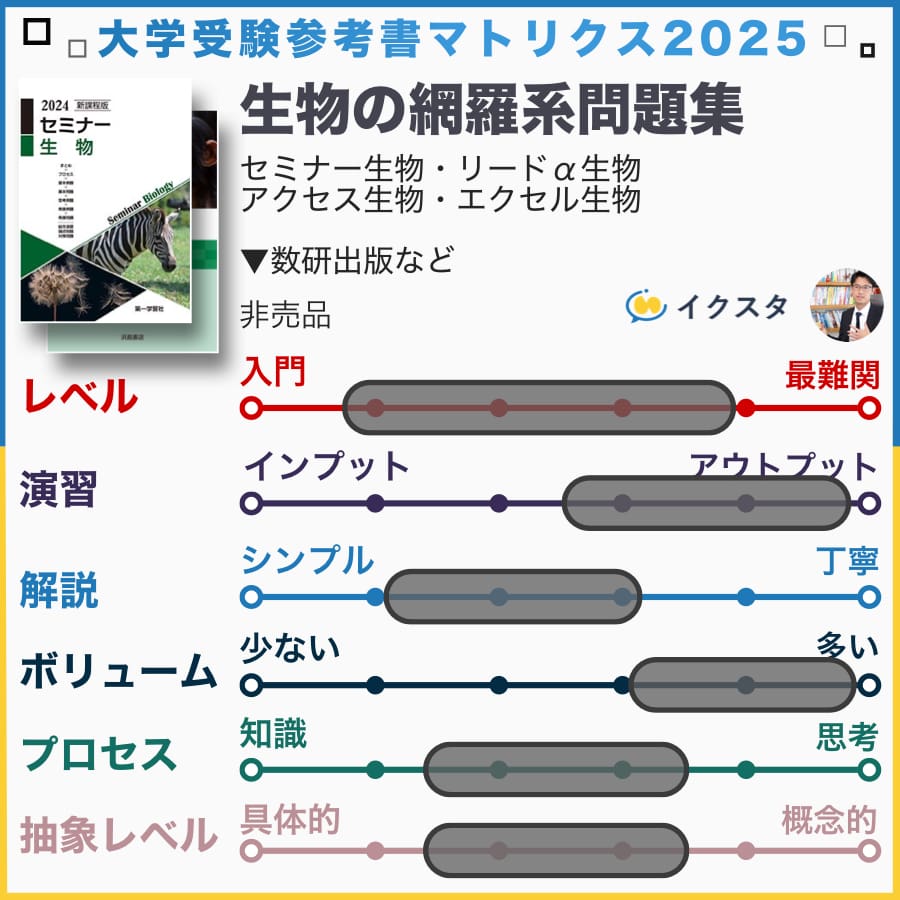

セミナー生物、リードα生物、実践アクセス生物、エクセル生物(各社):

教科書系の参考書

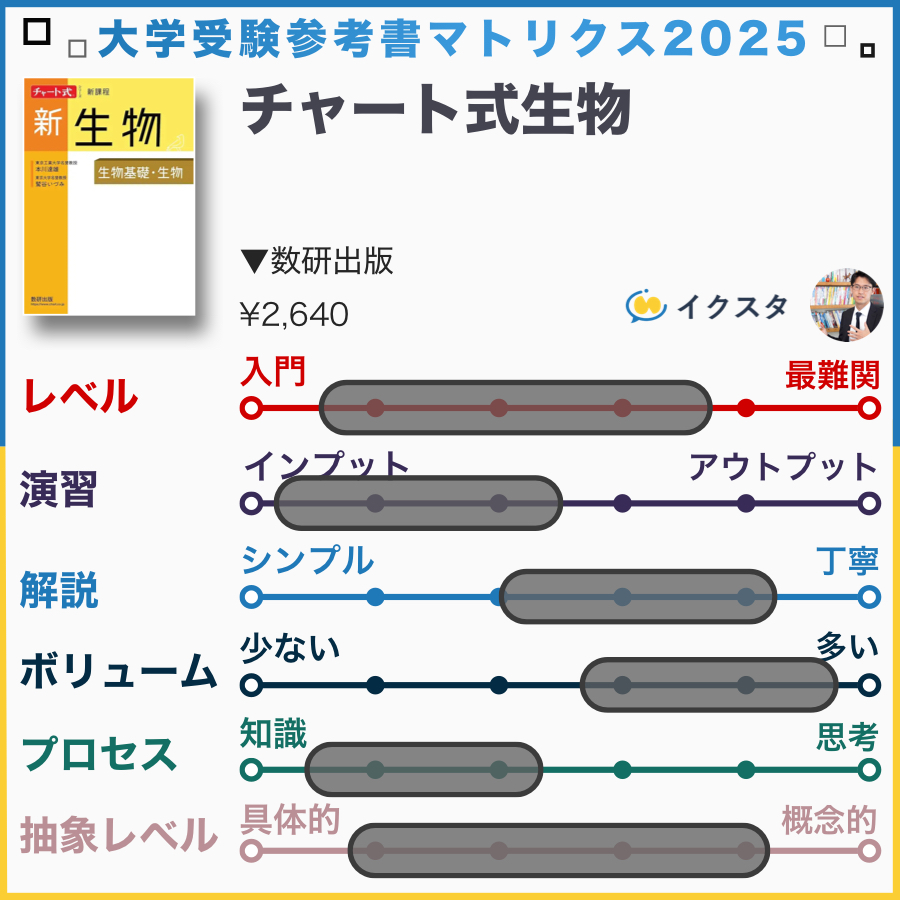

チャート式生物(数研出版):

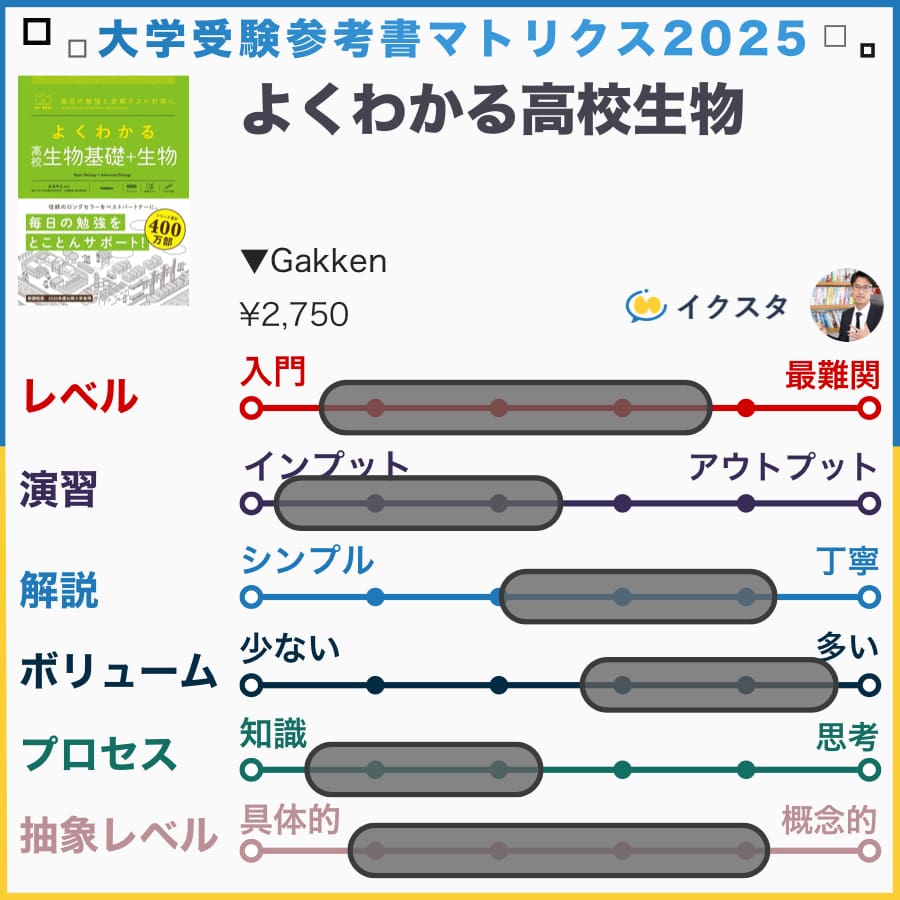

よくわかる生物(Gakken):

講義解説の参考書

面白いほどわかる生物(KADOKAWA)

生物合格77講(東進ブックス):

難関問題集

生物重要問題集(数研出版):

生物問題集合格100問(東進ブックス):

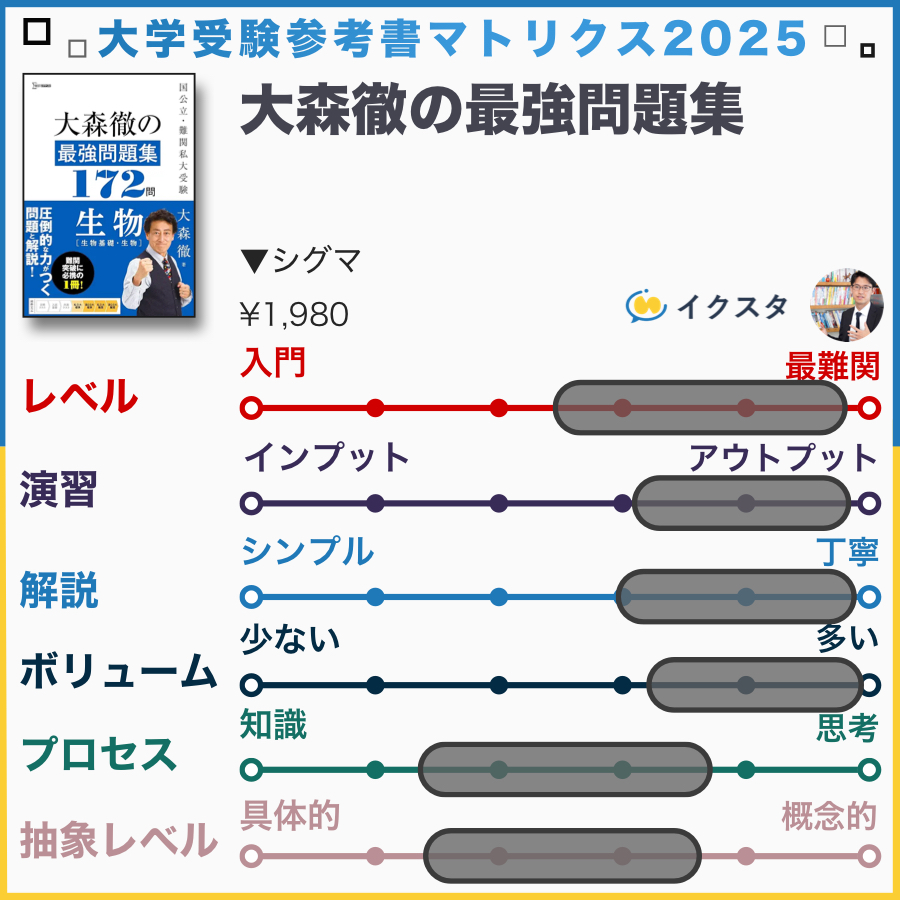

大森の最強問題集172問(文英堂):

資料集

生物図録(数研出版):

最新図説生物(第一学習社):

土井万智/(どいまさと):

早稲田大学教育学部出身。大手予備校スタッフの経験から大学受験にかかる費用や時間に疑問を持ち、在学中にウェブメディア「イクスタ」を立ち上げ。都内のIT系スタートアップ企業に勤務したのち、現在はイクスタでウェブメディアとYouTubeチャンネルとオンライン予備校のイクスタコーチを運営。イクスタコーチ卒業生の進学先の平均偏差値63.4(偏差値は東進ハイスクール参照)著書に『独学で難関大学【理系】に逆転合格する』。

.jpg-2025-6-29-11-49-30)

生物 2025年 厳選おすすめ参考書18選の参考書の比較チャート

あなたの志望校にぴったりな参考書がわかり、独学で難関大学に合格できるイクスタコーチ

生物