【上位国公立】生物のおすすめ参考書ルート2選|4種を参考書を網羅

生物の参考書は4つの役割に分けて揃えることで抜け漏れのない参考書ルートを作ることができます。

参考書ごとの役割と使うタイミングを間違えなければ独学でも上位国公立大学の生物で合格点を取ることができます。

一方で上位国公立大学の生物と聞くと、

「どの参考書を使えば効率よく得点力を伸ばせるのか分からない」

「基礎事項は押さえているつもりでも、記述や実験問題に苦戦してしまう」と悩む受験生も多いのではないでしょうか。

上位国公立大学の生物は、膨大な知識だけでなく、論理的思考力やデータ分析力、細かな実験考察まで幅広い力が求められるため、自己流の学習や適当な問題集だけでは思うように成績が伸びないこともあります。

「どの順番で何に取り組めばよいか分からず、勉強が非効率になってしまった」「自分に合った最短ルートを見つけたい」といった声もよく耳にします。

そこで今回は、上位国公立大学合格を目指す受験生向けに、生物の実力を段階的に高められるおすすめ参考書ルートを徹底解説。

基礎・標準から応用・発展、さらには記述・実験対策まで、各段階で取り組みたい参考書や、その効果的な使い方、押さえておくべき学習のポイントも詳しくご紹介します。

「何から始めれば良いのか」「どんな順番で進めると効率的なのか」と悩んでいる方は、ぜひ本記事を参考にして、自分だけの最適な生物学習ルートを見つけてください。

対象大学:旧帝大未満の上位国公立大学

監修者:土井万智(どいまさと) 独学で大学受験に効率よく成功する攻略法

早稲田大学教育学部出身。大手予備校スタッフの経験から大学受験にかかる費用や時間に疑問を持ち、在学中にウェブメディア「イクスタ」を立ち上げ。現在ウェブメディアとYouTubeチャンネルとオンライン予備校の 【イクスタコーチ】を運営。イクスタコーチ卒業生の進学先の平均偏差値 63.4(偏差値は東進ハイスクール参照)著書に『独学で難関大学【理系】に逆転合格する』。

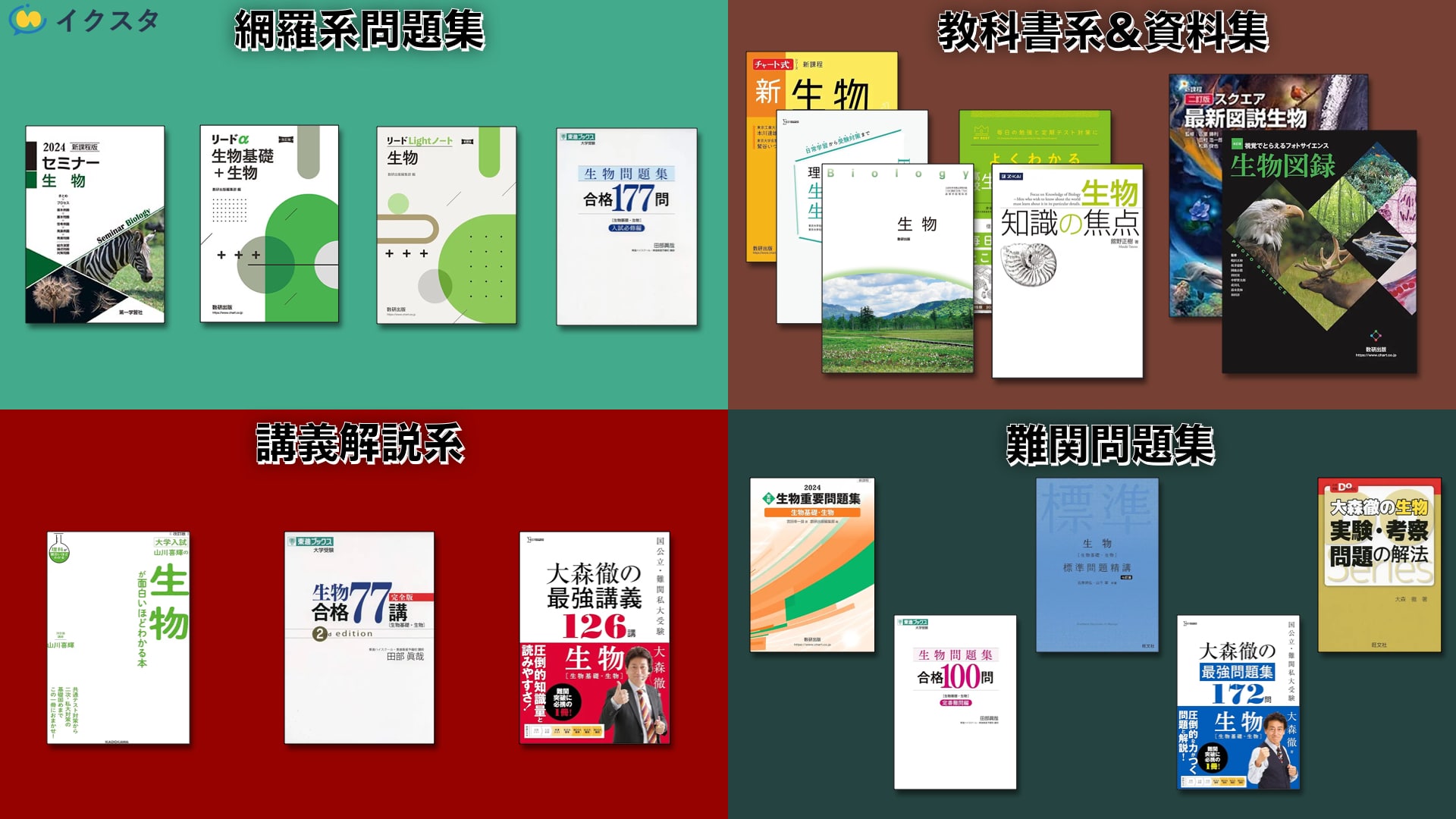

生物の参考書の4つの役割

生物は4種類の役割に分けて参考書を揃えることで抜け漏れないルートを組むことができます。

①講義解説系…授業形式で各分野を非常に詳細に解説した参考書。

②網羅系問題集…用語の確認から計算問題、記述問題まで、基礎から応用レベルの問題が幅広く掲載されている問題集。生物の受験対策で最も頻繁に使います。

③教科書系&資料集…大学入試の基準となっているのが教科書です。資料集は図やイラストで仕組みとメカニズムを理解します。

④難関問題集…難関国公立大学、難関私立大学レベルの入試問題に絞って掲載された問題集。

【上位国公立】生物のおすすめ参考書ルート2選

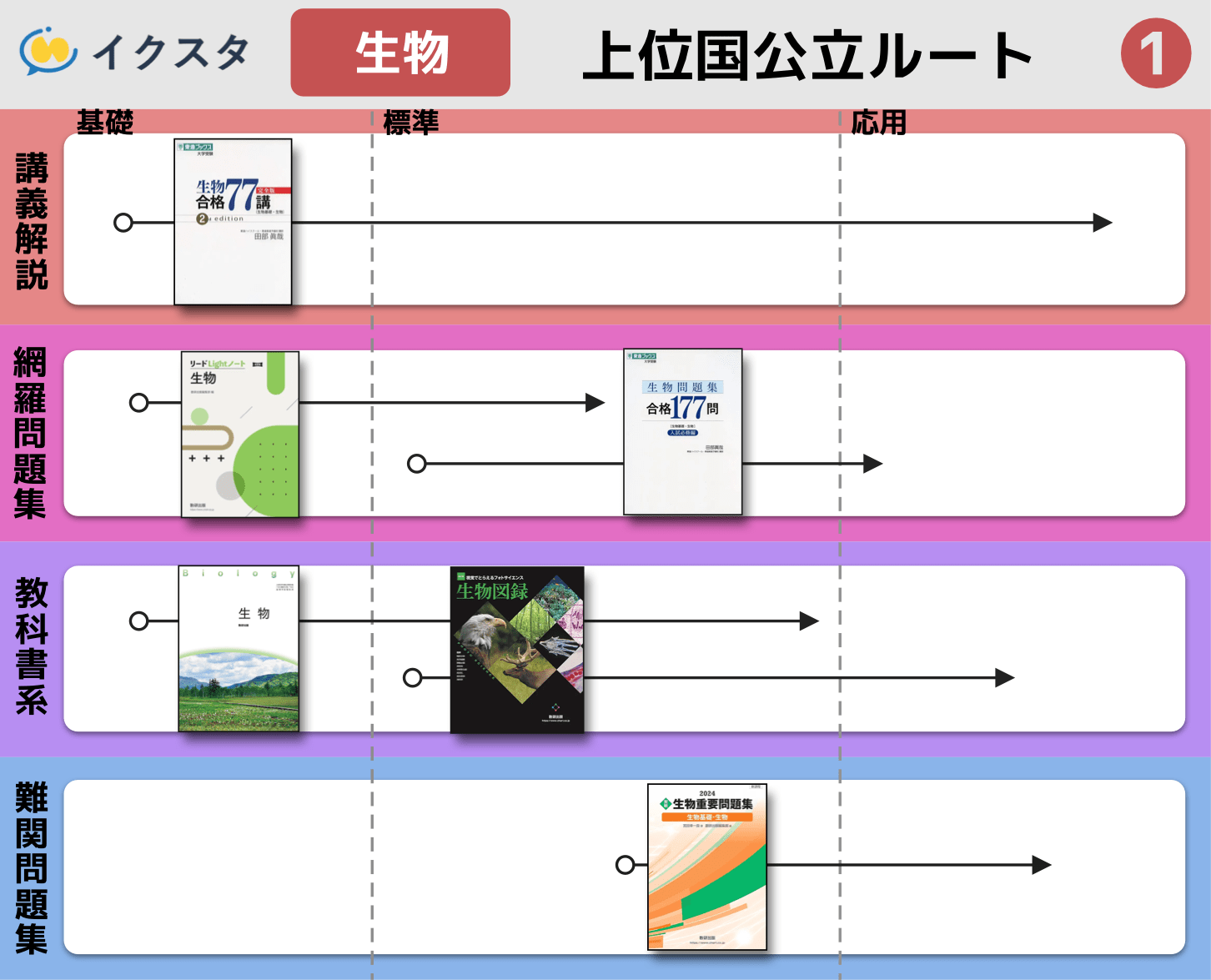

パターン①

①講義解説系…生物合格77講(東進ブックス)

②網羅系問題集…リードLightノート(数研出版)、合格177問(東進ブックス)

③教科書系&資料集…教科書、生物図録(数研出版)

④難関問題集…重要問題集(数研出版)

ルート解説

◯ 生物の勉強を始めたら、生物合格77講(東進ブックス)でインプットしながら、リードLightノート生物(数研出版)で演習します。序盤の目標はリードLightノートの全ての問題をスラスラ解けるようになることです。

◯ リードLightノートの章を基準に進めます。該当の分野を生物合格77講で2〜3周読んでからリードLightノートの問題を解きます。解けない問題も多いはずですがリードLightノートの解説を読みながら覚え、また生物合格77講に戻って該当分野の復習をします。

◯ リードLightノート1周目はあまり時間をかけずどんどん先に進みます。長期記憶のメカニズムから考えると、生物の基本レベルのような知識インプットが重要なステージでは素早く何周も回すことがおすすめです。

◯ リードLightノートと生物合格77講のセットを2〜3周回して、リードLightノートの問題の8割程度はスラスラと解けるようになるまで続けます。リードLightノートの2周目か3周目からは教科書を使い、知識の抜け漏れを埋めます。教科書に書いてある知識に漏れがないように進めます。ここまでで共通テスト50%程度、中堅私大の個別試験で40〜45%程度の得点が見込めます。

◯ リードLightノートの全体がほぼ解けるようになったら卒業し、合格177問(東進ブックス)を使い始めます。合格177問では、計算問題や記述問題が増えます。ここからも合格177問を軸に進めます。

◯ 合格177問を解く⇨合格177問の解説を読む⇨生物合格77講と教科書と資料集の該当箇所を復習するサイクルを続けます。生物合格77講と教科書と資料集の復習はしっかりやろうとするととても時間がかかってしまうので、軽めにしておきます。1問あたりの復習は30分程度に抑えておいた方がいいでしょう。

◯ 合格177問を2〜3周して仕上げるつもりで進めます。

◯ ここまででMARCH・関関同立・四工大の合格最低点は取れるようになっています。また地方国公立大学でも合格最低点を超えている場合もあるでしょう。志望校の過去問を解いて採点してみて、実力を測ってみましょう。合格最低点である65%前後を得点するためには、知識が足りないのか、計算力が足りないのか、記述力が足りないのかを分析して今後の対策に活かします。

◯ 最後に難関問題集として重要問題集(数研出版)を使用します。旧帝大〜私立上位大学の入試レベルの問題を解きながら演習します。知識問題、計算問題、記述問題の形式に慣れながら、これまでの総復習をします。

◯ 志望校によっては合格177問までで合格点を取れて、重要問題集は必要ない場合もあります。

◯ 重要問題集はA問題までで十分です。

ここまでで、旧帝大未満の二次試験の生物では十分に合格最低点を取れるようになっています。

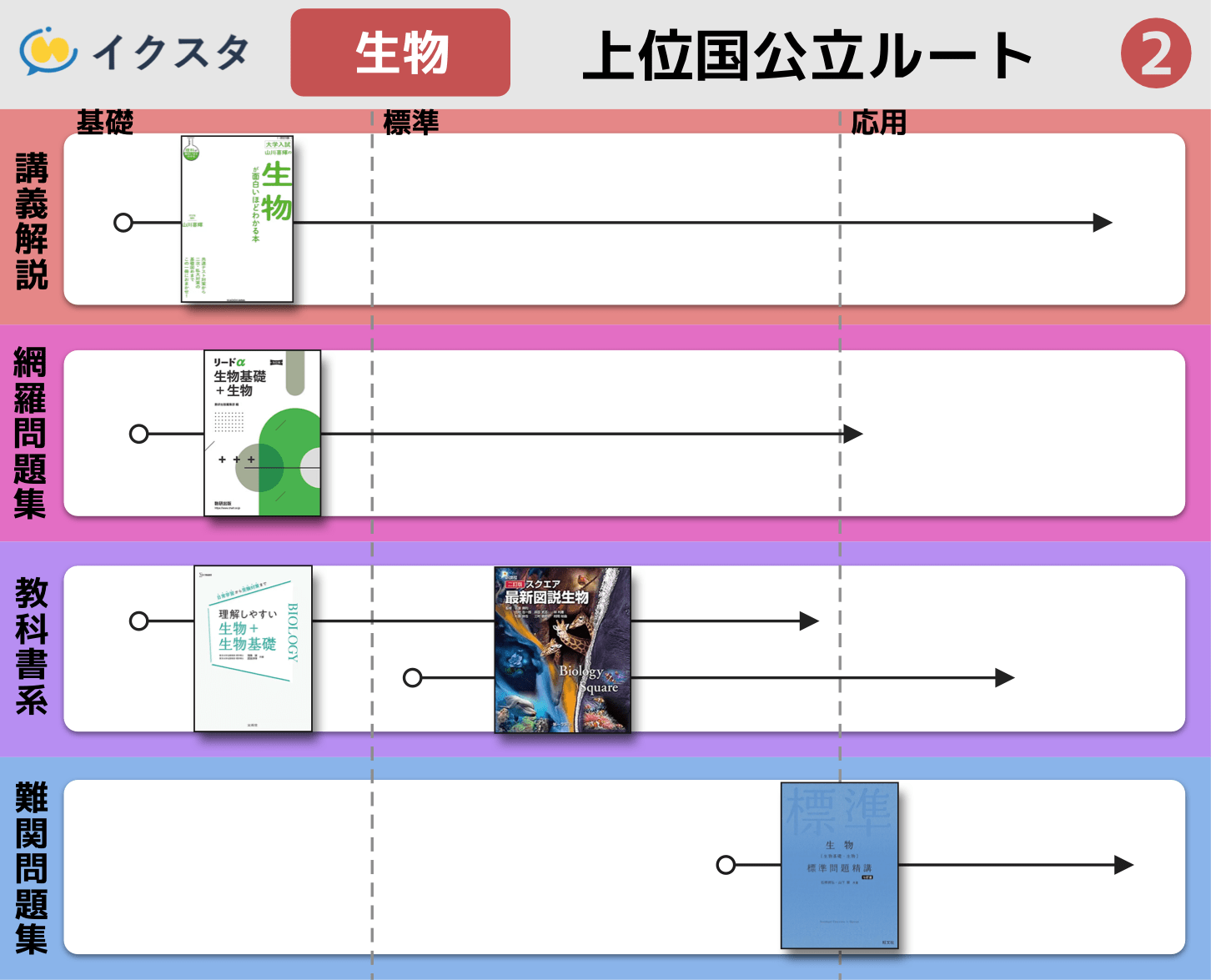

パターン②

①講義解説系…生物が面白いほどわかる本(KADOKAWA)

②網羅系問題集…リードα生物(数研出版)

③教科書系&資料集…理解しやすい生物(文英堂)、最新図説生物(第一学習社)

④難関問題集…生物標準問題精講(旺文社)

ルート解説

◯ 生物の勉強を始めたら、生物が面白いほどわかる本(KADOKAWA)とリードα生物(数研出版)を使用します。リードαはセミナー生物(第一学習社)でも代用可能です。

◯ リードαの章を基準に勉強を進めます。序盤の目標はリードαの基本問題までを2〜3周して内容の8〜9割程度を定着させることです。

◯ リードαの1章にあたる分野を、生物が面白いほどわかる本で2〜3周読み、リードαの知識確認問題と基本問題までを解きます。間違えた問題はリードαの解説を読みます。序盤は単純な知識が多いので、暗記できるように音読したり書いたりを繰り返します。1周目は1章につき10時間以内程度におさえます。

◯ このステップでは大量の知識を扱うため、こまめに前日までの復習を挟むのが望ましいです。

◯ 基本問題を最後まで終わらせたら再度リードαの基本問題を始めます。基本問題を解いて復習する⇨生物が面白いほどわかる本で復習する⇨教科書と資料集を使って分野ごとの知識の抜け漏れを確認します。

◯ 特に教科書を使い、重要な知識の抜け漏れがないかを確認します。教科書は入試問題の基準となるため、記載事項の漏れがないようにしたいです。

◯ 基本問題までを2〜3周し、80%程度得点できるように復習します。

◯ ここまでで共通テスト50%程度、中堅私大の個別試験で40〜45%程度の得点が見込めます。

◯ リードαの発展問題を始めます。ここまでと同じように、問題を解いて解説を確認する⇨生物が面白いほどわかる本で復習する⇨教科書と資料集で復習するを繰り返します。発展問題からは計算問題や記述問題が増えるので、計算のメカニズムや記述すべき内容を丁寧に確認します。

◯ 発展問題を2〜3周して十分に解けることを目指します。

◯ ここまででMARCH・関関同立や地方国公立大学の合格点は取れるようになっていることが予想されます。上位国公立大学でも合格点が取れる場合もあります。

◯ 志望校の過去問を解いてみて、合格最低点目安の65%に到達していなければ、どのような知識や理解や技術が足りないのかを整理します。

◯ 難関問題集として標準問題精講を解きます。標準問題精講は難しい問題集なので、全ての問題を解けるようになる必要はありません。志望校の過去問演習と併行しながら、志望校の頻出分野や自分の苦手な分野を中心に選んで演習を続けます。

4つの役割それぞれのおすすめの参考書は以下のページでまとめてご紹介しています。

生物 2025年 厳選おすすめ参考書18選の参考書の比較チャート

志望校と今の成績に合わせて最適な教材を選び、毎週の面談で最優先のタスクを整理して受験生活全てをサポートします - イクスタコーチ

イクスタの創業者、土井による論理的・戦略的な受験計画と戦略の作成

過去問に入る時期や基礎完成の時期などいつ何をやればいいか、完全にコントロールできるようになる必要があります。

> 論理的で抜け漏れのない受験計画の立て方が分かる イクスタコーチ

生物