【Eureka#03】科学論文不正にみる実験報告書の重要性

こんにちは!今週はメンターのHiroshiが担当します。この理系コラムEurekaも3回目ですね。今回は化学です。

今回の問題

今回扱う問題は、今年(2015年)の東京大学で出題された問題です。

式(7)の反応の実験を行い、報告書(レポート)を作成した。報告書を作成する上で明らかに不適切なものを次の(1)~(5)のうちから二つ選べ。

(1) 実験手順書で指示された薬品の質量と実際に使用した質量が違ったので、指示された質量で計算した収率を記載した。

(2) 反応溶液を濃塩酸と混ぜるときに実験手順書には1回で加えるように書かれていたが、実際には2回に分けて加えたので、実際に行った実験操作を記載した。

(3) 固体の析出や気体の発生などの反応の様子について、実験ノートをもとに観察結果を記載した。

(4) オレンジⅡの収率を計算したところ110%になったが、収率は最大で100%であるべきなので、収率は100%であったと記載した。

(5) 観察された色の変化や気体の発生について実験前に立てた仮説と比較し、考察を記載した。

(2015 東大 <前> 化学 第3問 Ⅱ-シ)

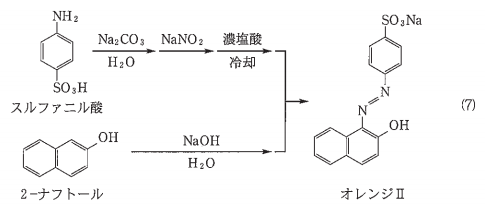

ちなみに上の問題に直接は関わってきませんが、式(7)は下図に示す反応です。ジアゾカップリングによってオレンジⅡという色素を合成する反応になります。

解答

まず、先に答えを言うと不適切なのは(1)と(4)です。

皆さんが大学に入ると、行った実験について原則的に報告書(レポート)を作成しなければなりません。これは、卒業研究でも大学院に入っても、企業等に就職して研究を行うことになっても同じです。報告書がないと、どんなに優れた研究をしていても証拠がないために何もやっていないのと変わらないことになってしまいます。今までにない研究(卒研以降の研究)はその報告書が実験結果の証明になるのでしっかり記入する必要があります。

実験報告書には

・実験実施日、提出日 ・報告者、共同実験者 ・目的 ・原理 ・使用装置、試薬 ・実験手順 ・結果、考察 ・参考文献

を原則記載しなければなりません。

科学=再現性があること

では、報告書にはなぜこんなに記載しなければならないのでしょうか?

科学の世界では研究(実験)によって新しい発見があったときに、それがもう一度実現できること(=再現性)が求められます。再現性とは他の人が行っても同様の結果が得られるということです。つまり、実験手順や結果に誤り(ねつ造・改ざんも含む)があると同じ結果を得ることが出来なくなってしまうので、研究としての価値も下がり、学術的な論文とかであったなら著者を含むその組織全体の印象が悪くなります。こんな話、最近みなさんどこかで聞いた記憶ありますよね?だから、報告書は実際に行った操作、得られた結果を書き、他の人がその操作を真似して同じ結果が得られるように書く必要があるのです。参考文献に関しても、著作権などの観点からやはり正確に書く必要があるのです。引用を付けずに書くと盗用になってしまうこともあります。

解説

それでは問題に戻って、それぞれの選択肢についてみていきましょう。

(1), (2) 実験手順書があるのなら通常はそれに従って実験しますが、器具の都合などで手順書通りに実験ができない場合は手順書と異なる方法で実験操作を行うことがあります。実験報告書は自分が実験を行って得られたデータを記載するので、実験報告書には実際に行った操作で記載をしなければいけません。

(3)実験や研究を行う際には常に手元に実験ノートと呼ばれるノートをおいて実験します。実験ノートは実験の記録となります。測定条件や結果、観察記録、そこから得られる考察などを事細かに書き込みます。そこで書いたものを報告書に書くことは全く問題ありません。みなさんも学生実験(授業内で行う実験、卒研以外の実験)のうちから、実験ノートをしっかりかく習慣を身につけておきましょう。その経験が卒業研究を始め、将来に役に立つでしょう。

(4) (1),(2)と同じく、実際に得られた結果を記載しなければいけません。こうなって欲しかったなと思い書きたくなるのはわかりますが、それをやってしまうとデータの改ざんになってしまいます。この場合では確かに収率は最大で100%であるべきなので、なぜそのようになってしまったのかをしっかり考察する必要があります。場合によっては再度実験を行い、もう一度データを取り直すことも必要です。

(5) 実験前に仮説を立てることは、得られた結果を解析しやすくするだけではなく事故を未然に防ぐといった安全性の観点からも重要です。仮説を実験ノートに残しておき、実際に得られたデータと比較し考察することで、また新しい発見があるかもしれません。

終わりに

みなさんはこれまで紙の上で化学を勉強してきましたが、大学に入ると(卒研に入ると)実際に実験を行い、得られた結果から検討していくことになります。入試問題のようにきれいな結果が得られることはほとんどありません。最新の研究は何度も失敗を重ね、試行錯誤の末、やっとの思いで出来上がったものの集まりです。しかし、その頑張りも「記録」を残していなければやったことにはなりませんし、誰かに奪われてしまうかもしれません。また、そこに誤り・ウソがあると再現性がないということで科学の世界では評価されません。昨今の事件を受けて、実験ノート・報告書の重要性を受けて東大はこの問題を出題したのだと思いますが、みなさんも大学に入って実験するときは、こまめに記録を付け、正確な報告書を作成することを念頭においてください。

*この記事はEureka特集の記事です*

Eureka特集では科学の面白ニュースを受験に関連させてまとめています!

イクスタの創業者、土井による論理的・戦略的な受験計画と戦略の作成

過去問に入る時期や基礎完成の時期などいつ何をやればいいか、完全にコントロールできるようになる必要があります。

> 論理的で抜け漏れのない受験計画の立て方が分かる イクスタコーチ

化学