【旧帝大】化学のおすすめ参考書ルート3パターンを紹介|独学でも合格できるのは?

化学は参考書の役割を4つに分けて揃えることで抜け漏れのない参考書ルートを組むことができます!

特に理論は入門からじっくりと時間をたくさんかけること、無機以降は暗記効率アップのために素早くグルグルと回すのがポイントです!

旧帝大の化学と聞くと、

「どの参考書を使えば得点に直結する実力が身につくのか分からない」

「基礎知識はできているつもりでも、難問や実戦レベルになると対応できない」と悩んでいる受験生も多いのではないでしょうか?

旧帝大の化学は出題範囲が広く、単なる暗記だけでなく本質的な理解や計算力、論理的思考も重要視されるため、効率的な勉強法や参考書の選び方に迷いがちです。また、焦って難易度の高い問題集に手を出したものの、「なかなか力がつかない」「自分のレベルに合っていない」と感じて挫折してしまうケースも少なくありません。

そこで今回は、旧帝大合格を目指す受験生向けに、化学の実力を着実に高められるおすすめ参考書ルートを徹底解説します!

基礎から応用・発展問題まで段階ごとに取り組みたい参考書や、その効果的な使い方、学習のコツも詳しく紹介。

「何から始めればよいのか」「どの順番で進めるべきか」悩んでいる方は、ぜひ本記事を参考にして、自分に合った最適な化学学習法を見つけてください!

対象大学:東京大学、京都大学、一橋大学、北海道大学、東北大学、筑波大学、名古屋大学、大阪大学、大阪公立大学、神戸大学、九州大学、国公立医学部、国公立薬学部、国公立獣医学部など、二次試験と共通テストで化学を使用する大学・学部

監修者:土井万智(どいまさと) 独学で大学受験に効率よく成功する攻略法

早稲田大学教育学部出身。大手予備校スタッフの経験から大学受験にかかる費用や時間に疑問を持ち、在学中にウェブメディア「イクスタ」を立ち上げ。現在ウェブメディアとYouTubeチャンネルとオンライン予備校の 【イクスタコーチ】を運営。イクスタコーチ卒業生の進学先の平均偏差値 63.4(偏差値は東進ハイスクール参照)著書に『独学で難関大学【理系】に逆転合格する』。

化学の参考書の4つの役割

化学は参考書の役割を4つに分けて揃えることで抜け漏れのない参考書ルートを組むことができます。

①講義解説

②網羅問題集

③教科書系

④難関問題集

おすすめの参考書ルートを3パターンご紹介します。

【旧帝大】化学のおすすめ参考書ルート3パターン

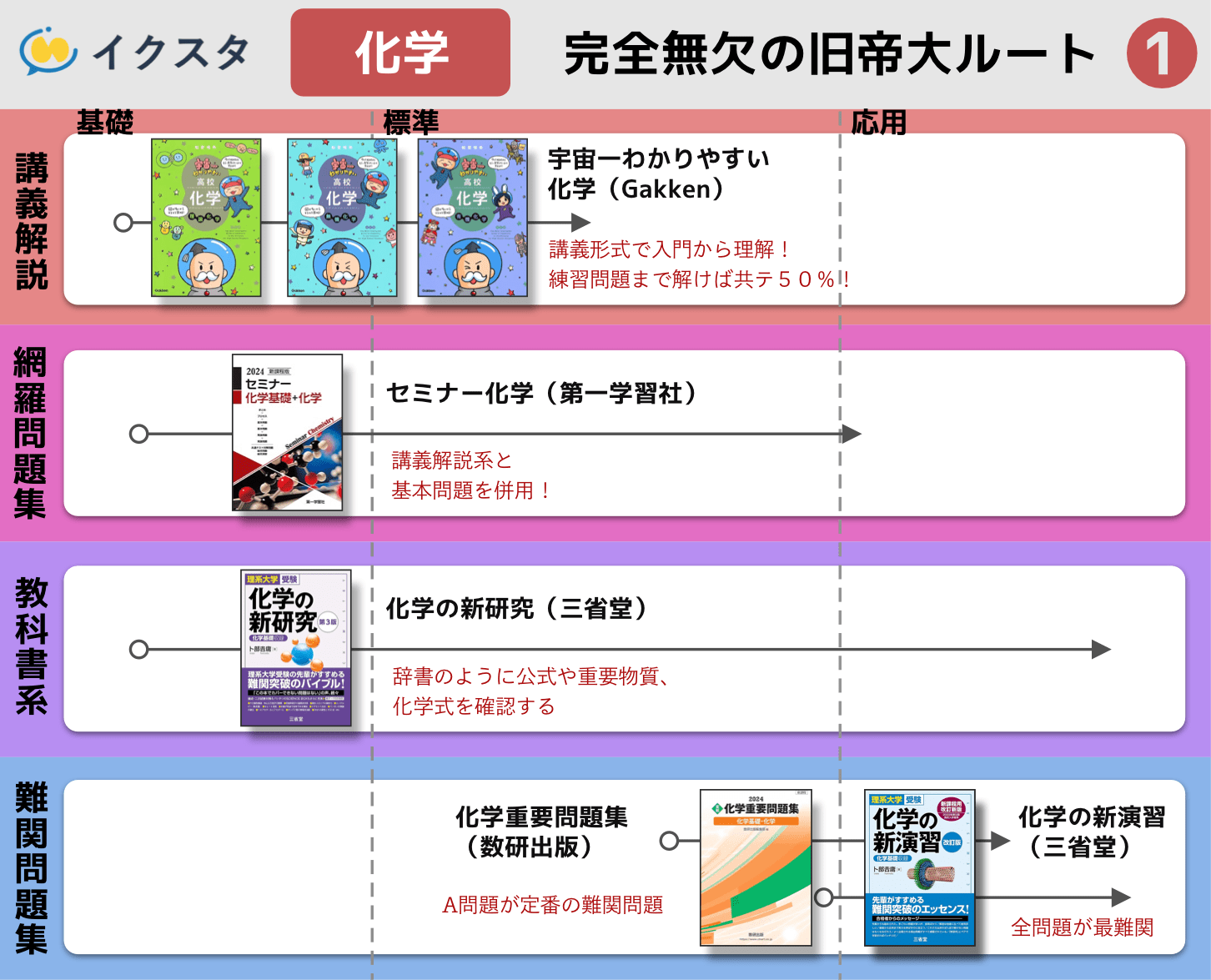

パターン①

①講義解説…宇宙一わかりやすい化学シリーズ(Gakken)

②網羅問題集…セミナー化学(第一学習者)

③教科書系…化学の新研究(三省堂)

④難関問題集…化学重要問題集(数研出版)、化学の新演習(三省堂)

ルート解説

◯ まず宇宙一わかりやすい化学シリーズ(Gakken)の理論から始めます。解説を読みながら付属の練習問題を解きます。2〜3周して講義と練習問題をスラスラ解けるまで繰り返します。理論は無機や有機、高分子と比べてメカニズムの本質的な理解が重要な分野です。

◯ 宇宙一の理論を卒業したらセミナー化学を始めます。まずは基本問題までをスラスラ解けるように進めます。セミナーの基本問題を8〜9割解けるようになれば、共通テストの理論分野で65%得点できるようになります!

◯ セミナーの理論分野の基本問題までが解けるようになったら、無機・有機・高分子を始め、理論は化学重要問題集(数研出版)を始めます。無機・有機・高分子は宇宙一わかりやすいとセミナーの基本問題を同時に進めます。この3分野はまずは大量の暗記が必要な科目なので、あまりじっくりは時間をかけずに周回して反応式や構造式をインプットします。

◯ セミナーの基本問題が解けるようになれば共通テストで65%程度得点できるようになります。

◯ 重要問題集でMARCH・関関同立から旧帝大の入試レベルの問題を演習します。重要問題集の解説を読みながら化学の新研究(三省堂)を使って知識の補強をします。新研究には理論分野の詳しいメカニズムなどが掲載されており、また無機以降の知識も網羅的に掲載されています。教科書をさらに3倍深く詳しくしたようなイメージです。

◯ 重要問題集までがしっかりと解けるようになっていれば、旧帝大中位までの全ての大学で合格点を取れるようになっています!

◯ 最後に化学の新演習(三省堂)と過去問演習を進めます。この問題集は最難関レベルの問題のみが掲載されています。東大・京大・東京科学大・早慶志望ならこの参考書を使って最難関レベルの問題を演習します。同時に化学の新研究を使って全ての分野を総復習し続けます。

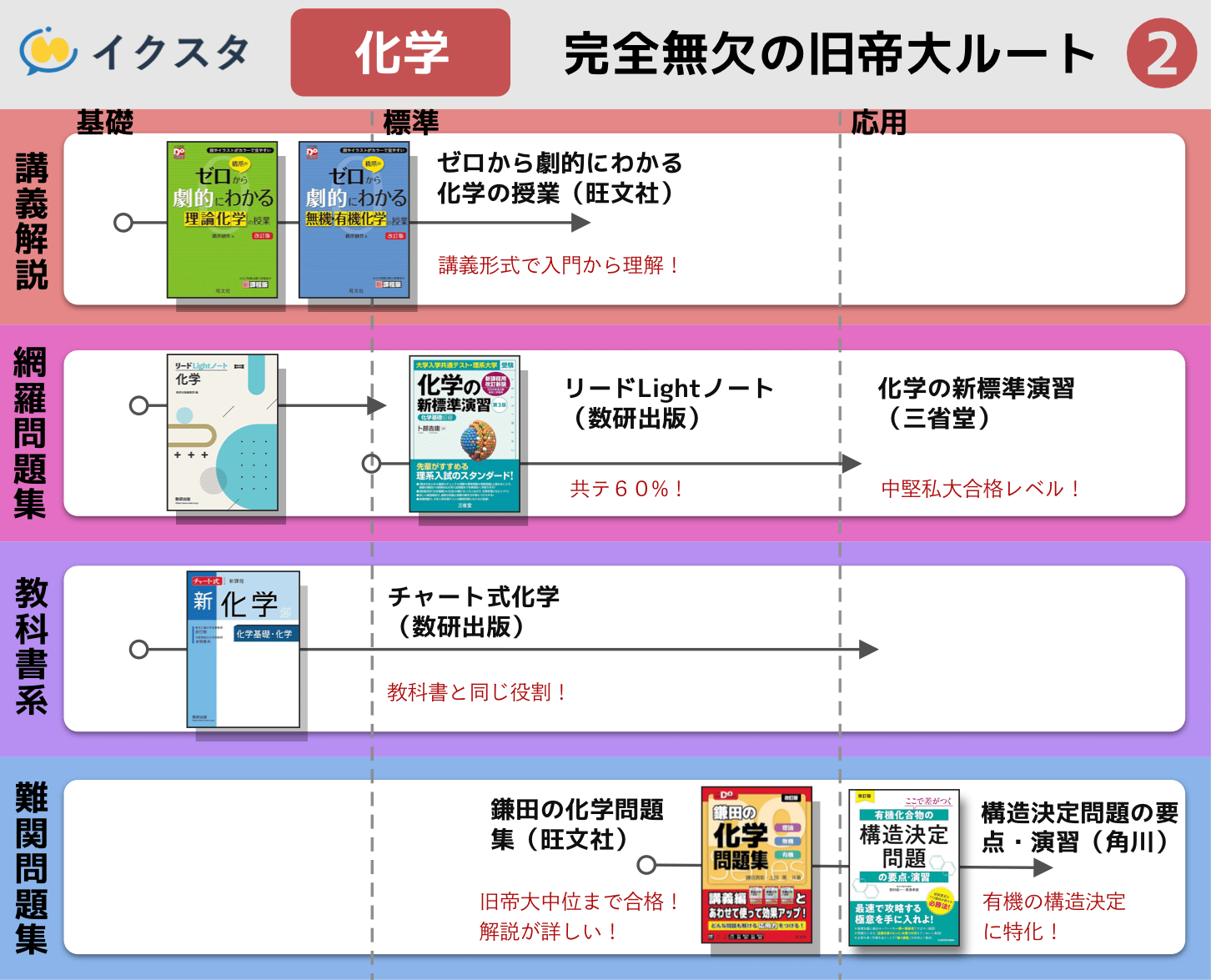

パターン②

①講義解説…ゼロから劇的にわかるシリーズ(旺文社)

②網羅問題集…リードLightノート化学(数研出版)、化学の新標準演習(三省堂)

③教科書系…チャート式化学(数研出版)

④難関問題集…鎌田の化学問題集(旺文社)、構造決定問題の要点・演習(KADOKAWA)

ルート解説

◯ まずはゼロから劇的にわかるシリーズ(旺文社)の理論化学から講義を読みながら練習問題を解きます。理論分野は公式やメカニズムの理解がとても重要なので、本質的に理解することを心がけます!

◯ ゼロから劇的にわかる(旺文社)を解けるようになったらリードLightノート化学(数研出版)を使います。リードLightノートは入門レベルから基礎レベルの問題を網羅しています。理論分野の全ての問題を解けるようになれば共通テスト60%程度まで得点できるようになります。

◯ 理論分野のゼロから劇的にわかるとリードLightノートをスラスラと解けるようになったら、無機以降を始めます。使う参考書は同じようにゼロから劇的にわかるとリードLightノートです。無機以降は、理論分野と違ってまずは大量の知識の暗記が重要な分野です。早いペースで何周も回します。

◯ リードLightノートを終わらせたら化学の新標準演習(三省堂)を使います。新標準演習の基本問題はリードLightノートの問題と被っている問題もあるので、基本問題は解けない問題だけを選びます。発展問題まで解きます。

◯ 新標準演習から教科書を使います。問題を解いて分からないことがあれば教科書に戻って定義などを復習します。

◯ 新標準演習と教科書の復習で、MARCH・関関同立や地方国公立大学の合格レベルまで到達することができます。

◯ 旧帝大レベルの力をつけるために鎌田の化学問題集(旺文社)を使います。鎌田の化学問題集とこれまでの総復習をすることで旧帝大の二次試験でも合格できる力をつけることができます。

◯ 旧帝大では有機分野で構造決定問題が頻出です。もし、ここまでの問題集を解いてさらに構造決定問題の練習をしたい場合には構造決定問題の要点・演習(KADOKAWA)がおすすめです。

◯ 鎌田の化学問題集や構造決定を使いながら過去問演習を進めます。演習とこれまでの総復習を繰り返して解けない問題を減らしていきます。

◯ ここまでで十分に旧帝大の二次試験で合格点を取ることができます!

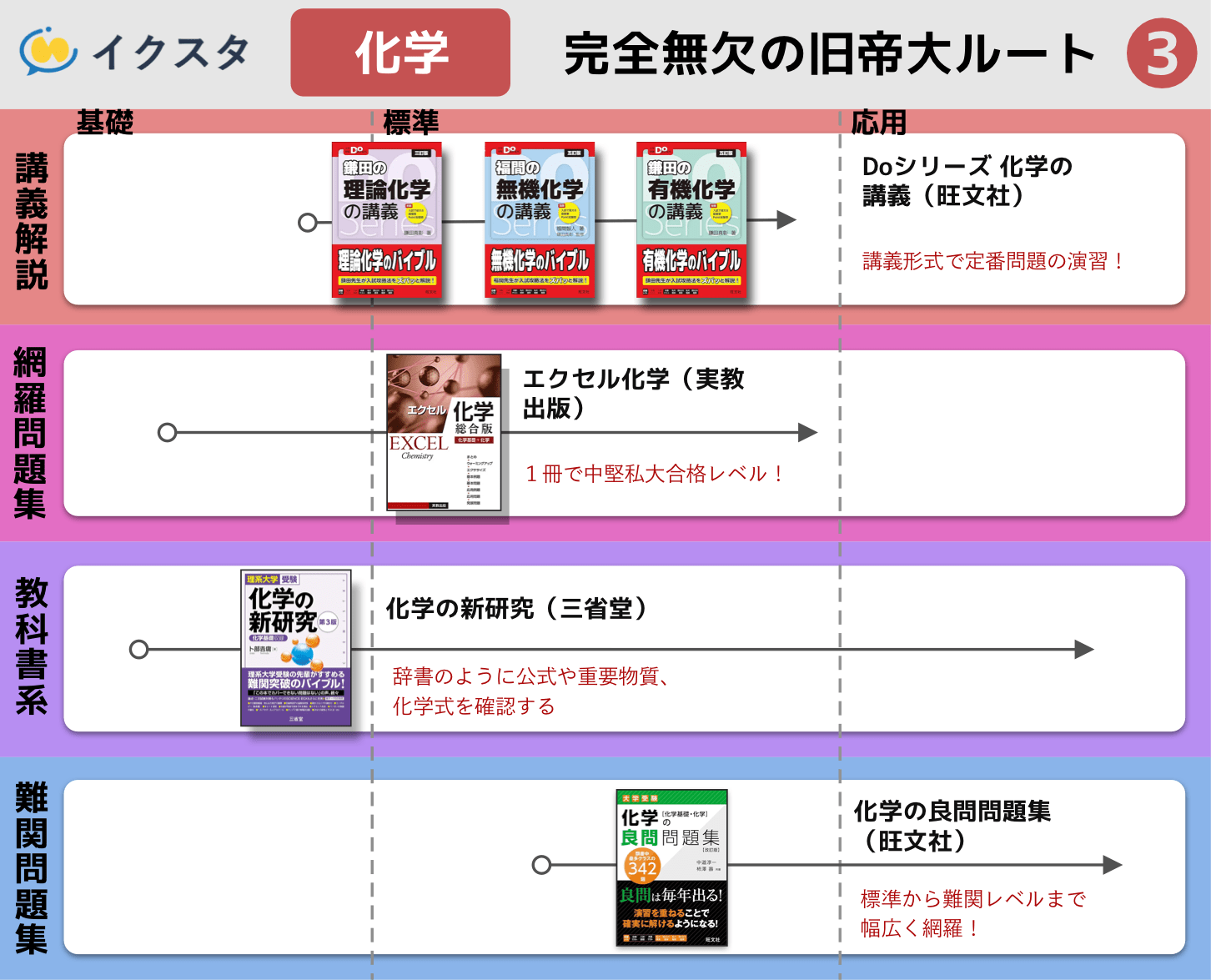

パターン③

①講義解説…鎌田の理論化学の講義(旺文社)、福間の無機化学の講義(旺文社)、鎌田の有機化学の講義(旺文社)

②網羅問題集…エクセル化学(実教出版)

③教科書系…化学の新研究(三省堂)

④難関問題集…化学の良問問題集(旺文社)

ルート解説

◯ このルートは学校の授業である程度基礎は出来ている受験生向けのルートです!「宇宙一」や「ゼロから劇的」はほぼゼロから始める人向けのルートでしたが、このルートは1段階上の共通テスト30〜40点程度は取れるレベルからのスタートです!

◯ 最初にDoシリーズ鎌田の理論化学の講義(旺文社)で理論の重要部分の解説と代表的な問題を解いて理論分野の復習をします。

◯ 同時にエクセル化学(実教出版)の基本問題までを解いて理論分野の典型的な問題を網羅します。ここまでで理論範囲は共通テスト65%程度と、中堅私大でも解ける問題は出てきます。

◯ エクセルの理論分野の基本問題までを十分に解けるようになったら、無機と有機を始めます。まずはそれぞれ福間の無機、鎌田の有機を使いながら代表的な問題を解けるようにします。

◯ 次にエクセルの無機・有機・高分子分野の基本問題までを解いて典型的な知識の抜け漏れを埋めます。

◯ ここからは復習に化学の新研究(三省堂)を使って、理論分野は代表的な反応の仕組みを復習し、無機以降は物質の性質や反応式を復習し続けます。

◯ 理論分野はエクセルの発展問題を解きます。エクセルの発展問題までを解けば地方国公立大学やMARCH・関関同立の合格点を取れるようになります。

◯ 最後に化学の良問問題集(旺文社)を使って旧帝大の二次試験レベルの演習を行います。必須問題とレベルアップ問題は旧帝大の二次試験のレベルです。

◯ 二次試験の過去問演習と良問問題集を解いて、これまでの総復習をして知識や理解の抜け漏れを補強し続けることで、十分に合格点を取ることができます。

全科目でぴったりの参考書ルートを組んで、年間の得点計画を立てて盤石な受験生活を送ることができる! - イクスタコーチ

化学