【旧帝大】文系数学のおすすめ参考書ルート2パターン|3つの分野を網羅する

「旧帝大の数学」と聞くと、「どの参考書から始めれば良いのか分からない」「標準問題までは解けるけれど、旧帝大レベルになると得点が伸び悩む」と感じている方も多いのではないでしょうか。

旧帝大の数学は出題範囲が幅広く、単なる公式の暗記だけでは対応できない総合力や思考力が求められるため、効率的な学習ルート選びに迷いがちです。

現実には、適切な参考書を選ばないまま過去問演習に突入し、手応えを感じられないまま時間だけが過ぎてしまう──そんな悩みもよく耳にします。

そこで今回は、旧帝大合格を目指す方のために、着実に得点力を伸ばせる文系数学参考書ルートを徹底解説。

基礎から発展まで段階的に使いたい参考書や、その効率的な使い方、学習ポイントも併せて紹介します。

「何を使うべきか」「どの順番で解くのが良いか」迷っている方は、ぜひ本記事を参考にして、自分に合った文系数学の学習法を見つけてください。

対象大学:東京大学、京都大学、一橋大学、北海道大学、東北大学、筑波大学、名古屋大学、大阪大学、大阪公立大学、神戸大学、九州大学、国公立薬学部など

監修者:土井万智(どいまさと) 独学で大学受験に効率よく成功する攻略法

早稲田大学教育学部出身。大手予備校スタッフの経験から大学受験にかかる費用や時間に疑問を持ち、在学中にウェブメディア「イクスタ」を立ち上げ。現在ウェブメディアとYouTubeチャンネルとオンライン予備校の 【イクスタコーチ】を運営。イクスタコーチ卒業生の進学先の平均偏差値 63.4(偏差値は東進ハイスクール参照)著書に『独学で難関大学【理系】に逆転合格する』。

数学の参考書の4分野

.jpg-2025-7-20-19-44-13)

数学を4つの分野と3つのレベルに分けることで、抜け漏れない参考書ルートを作ることができます。

おすすめの参考書ルートを2パターンご紹介します。

旧帝大の文系数学:おすすめ参考書ルート

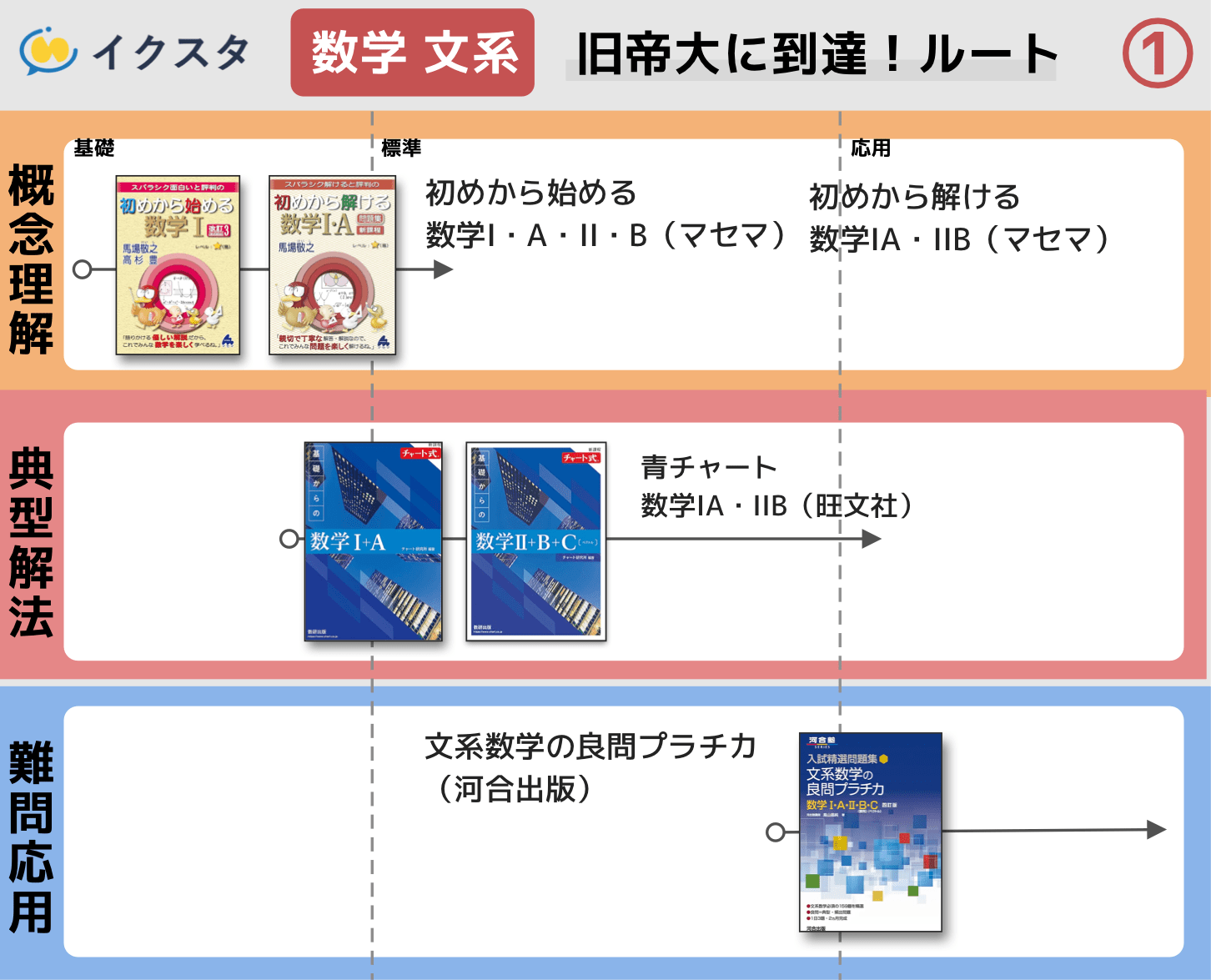

ルート①

概念理解…初めから始めるシリーズ(マセマ)…初めから解けるシリーズ(マセマ)

典型問題…青チャート(数研出版)

難問応用問題…文系数学のプラチカ(河合出版)

このルートのポイント

❗ 青チャートに入る前にはじはじとはじときを使って公式と典型解法の手順を丁寧に理解する!

❗ 青チャートで典型問題を網羅的に完璧に仕上げる!

❗ プラチカで最難関レベルに対応できる力をつける!

ルート解説

📅 まず最初に初めから始めるシリーズ(マセマ)の数学Iから始めます。分野ごとの公式や典型的な解法を学びながら80題程度の例題を解きます。3〜4周程度周回してスラスラと解けるようになったら数学Aを始めます。同じようにスラスラ解けるようになったら初めから解ける数学IA(マセマ)を始めます。(80〜120時間)

📅 初めから解けるシリーズは150〜160題の典型的な基礎問題が掲載されています。(120〜200時間)

📅 初めから解けるシリーズまでスラスラと解くことができれば、共通テスト40〜50点程度は得点することができます。中堅私立大学では各大問の(1)に解ける問題が出てきます。

📅 数学IIBも同じように初めから始める⇨初めから解けるに進みます。(マセマの現行シリーズではベクトル・数列も数学Bに入っています)(200〜320時間)

📅 ここから青チャート(数研出版)を使います。コンパス3までを解きます。コンパス3までをしっかりと解けるようになれば典型的な問題は全て網羅しています。共通テストで75点程度と、地方国公立大学や中堅私立大学では合格点程度を取ることができます。TOCKYなどの上位国公立大学やMARCH・関関同立でも十分に解ける問題が出てきます。50%程度得点できる可能性もあります。

📅 青チャートは非常にボリュームが多いので、5〜7ヶ月程度かかることもあります。(IA:200〜300時間、IIBC:240〜360時間)

└ 青チャートのコンパス1、2ははじはじとはじときと被っているレベルも多いので、問題によっては解かなくても構いません。

📅 最後に入試レベルとして文系数学のプラチカ(河合出版)を使用します。約150題で文系数学の最難関レベルの問題演習を行います。旧帝大上位や早慶で出題され、差がつく問題が掲載されています。(120〜180時間)

📅 ここからは過去問演習を行います。二次試験では複数の分野を組み合わせた複合問題が頻出です。こうした複合問題を扱っている参考書は少なく(1対1対応など)、参考書で演習することは難しいため、二次試験の過去問とその復習で複合問題に慣れます。(60〜100時間)

📅 ここまでで旧帝大の数学でも十分に合格点に近づくことができます。

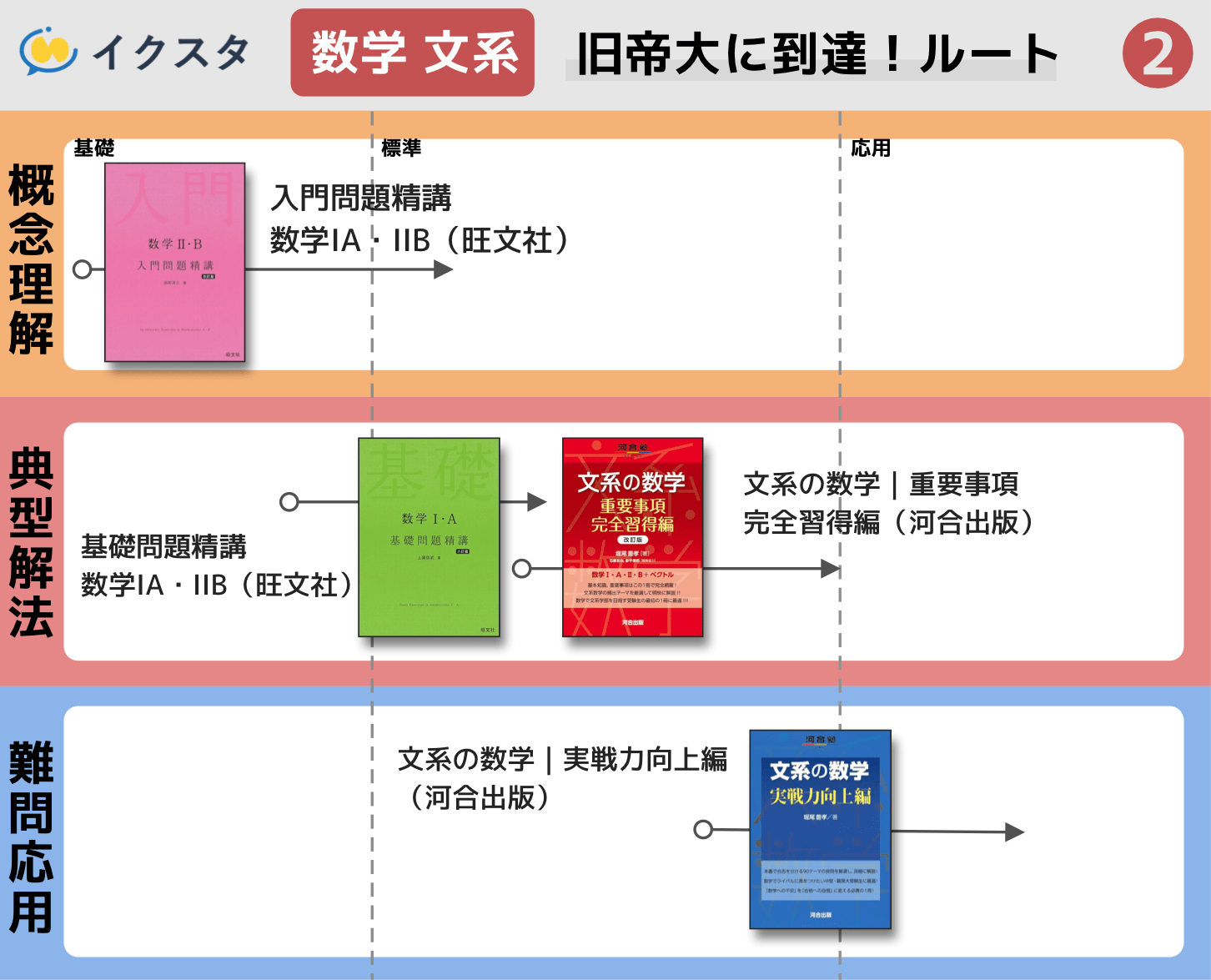

ルート②

概念理解…入門問題精講(旺文社)

典型解法…基礎問題精講(旺文社)と文系の数学|重要事項完全修得編(河合出版)

難問応用…文系の数学|実戦力向上編(河合出版)

このルートのポイント

❗ 入門⇨基礎問ルートで典型的な問題を解けるようにする!

❗ 文系の数学2冊で入試レベルを仕上げる!

ルート解説

📌 まず初めに入門問題精講(旺文社)の数学IAから始めます。入門問題精講では公式や典型的な解法の仕組みや流れが丁寧に解説されているのでゼロからでも学ぶことができます。この参考書を3〜4周して8〜9割定着させたあと、(80〜120時間)

📌 基礎問題精講(旺文社)に進みます。数学IIBCも同じく入門問題精講から始めます。

📌 基礎問題精講(旺文社)ではIAとIIBCそれぞれ典型的で代表的な問題を扱っています。ここまでで共通テスト50点程度まで伸ばすことができます。(IA:120〜150時間、IIB:150〜200時間)

📌 次に文系の数学|重要事項完全修得編(河合出版)で地方国公立大学やMARCH・関関同立で出題されるレベルの代表的な問題を演習します。IAとIIBC合計270問で演習します。ここまでで共通テスト70%程度と地方国公立大学やMARCH・関関同立で50〜60%程度の得点を目指します。(220〜280時間)

📌 最後に文系の数学|実戦力向上編(河合出版)でTOCKYから旧帝大下位程度レベルの入試レベルを演習します。(120〜180時間)

📌 文系の数学|実戦力向上編が終わったら過去問演習を始めます。二次試験では、複数の分野を組み合わせた複合問題が出題されます。例えば図形とベクトルを組み合わせた大問が出題されます。こうした複合問題に慣れるためには過去問演習が最も近道です。赤本などでさまざまな大学の複合問題を100〜150題程度解くことで、これまでの典型的な解法を複合問題に応用する力を鍛えることができます。(60〜100時間)

📌 ここまでで旧帝大の数学でも十分に合格点に近づくことができます!

大学受験は志望校の過去問レベルを研究し、それにあった参考書ルートを組むことで失敗する不安なく受験生活を送ることができます! - イクスタコーチ

数学概論