【旧帝大】理系数学のおすすめ参考書ルート2パターン|4つの分野を網羅する

「数学IIIの参考書ルート:旧帝大向け」と聞くと、

「どの参考書から手をつければいいのか分からない」

「基礎はできているものの、難問になると歯が立たない」といった悩みを抱えている受験生も多いのではないでしょうか。

数学IIIは学ぶ内容が幅広く、微分積分をはじめ複雑な概念も多いことから、正しい知識・理解だけでなく、高度な思考力や応用力が求められる分野です。特に旧帝大レベルを狙う場合、参考書や問題集の選択・使い方次第で得点力に大きな差が生まれます。

そこで今回は、数学IIIの得点力を着実に伸ばし、旧帝大合格を目指すためのおすすめ参考書ルートを徹底解説します。

初学者から上級者まで、それぞれの段階で取り組みたい参考書や効果的な学習法、さらに押さえておきたい学習ポイントも紹介します。

「どの順番で何に取り組むべきか」「効率よく実力を伸ばすにはどうしたらいいか」悩んでいる方は、ぜひ本記事を参考にして、自分に最適な数学III学習法を見つけてください。

対象大学:東京大学、京都大学、一橋大学、北海道大学、東北大学、筑波大学、名古屋大学、大阪大学、大阪公立大学、神戸大学、九州大学、国公立医学部、国公立薬学部、国公立獣医学部

監修者:土井万智(どいまさと) 独学で大学受験に効率よく成功する攻略法

早稲田大学教育学部出身。大手予備校スタッフの経験から大学受験にかかる費用や時間に疑問を持ち、在学中にウェブメディア「イクスタ」を立ち上げ。現在ウェブメディアとYouTubeチャンネルとオンライン予備校の 【イクスタコーチ】を運営。イクスタコーチ卒業生の進学先の平均偏差値 63.4(偏差値は東進ハイスクール参照)著書に『独学で難関大学【理系】に逆転合格する』。

コーチ、 参考書ルート、 参考書マトリクス、 カレンダー、 初心者ガイド、 YouTube、 インスタ

数学の参考書の4分野

.jpg-2025-7-20-19-44-13)

数学を4つの分野と3つのレベルに分けることで、抜け漏れない参考書ルートを作ることができます。

①概念理解…数学の基本定義・公式(例:三角比の定義、因数分解公式、二次方程式の解法など)を理解する参考書です。日本語での説明が中心で問題演習は少なめです。(共テ40点程度)

②典型解法…重要な典型問題パターンごとの解法(例えば図形の応用、関数グラフの利用、整数問題での約数性や剰余算など)。一次的な応用力・状況の整理力が求められる問題です。複数の知識や解法を組み合わせて解決することが多いです。(共テ50〜60点程度)

③網羅問題集…大学受験で出題される典型的な問題を網羅している参考書です。一部、難問や応用問題を含みます。(共テ75〜85点程度)

④難問応用…典型的な解法を踏まえつつも独自の発想・着眼点、未知の条件への対応が求められる旧帝大、早慶レベルの難問問題集です。誘導が少なく総合的な思考と高度な記述力が必要です。 教科書範囲を超える発展事項も頻出です。(共テ85点〜)

おすすめの参考書ルートを2パターンご紹介します。

旧帝大の理系数学:おすすめ参考書ルート

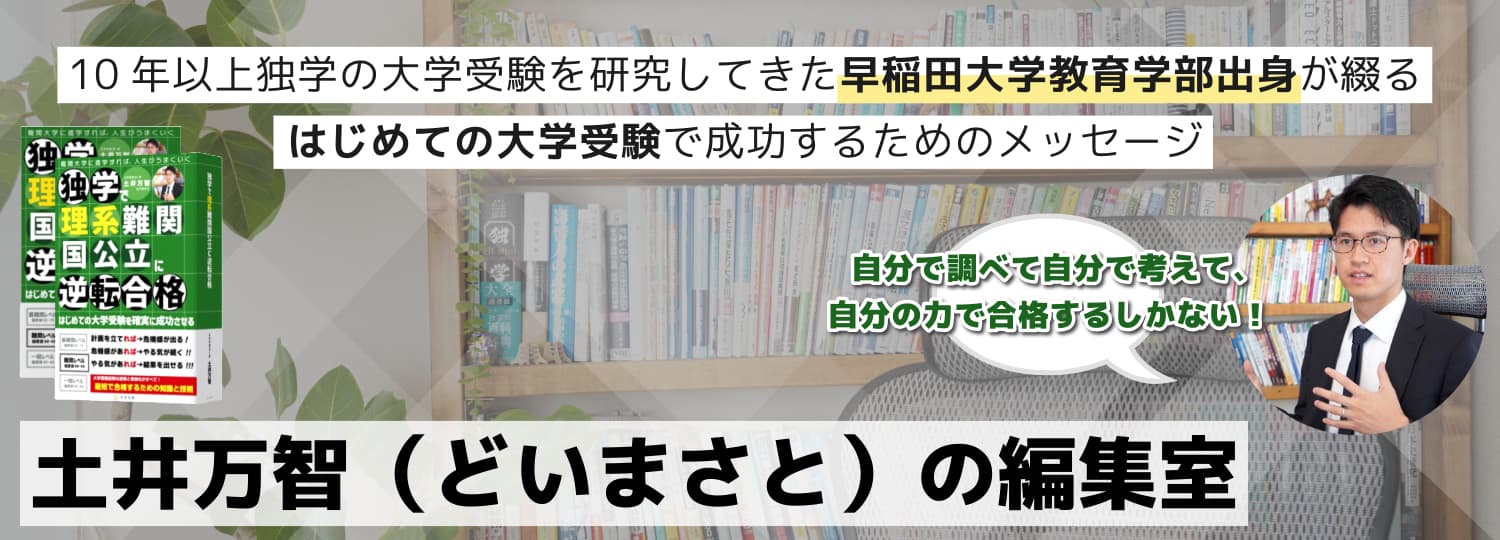

ルート①

概念理解には、入門問題精講(旺文社)を使用します。

典型解法には、青チャート(数研出版)を使用します。

難問応用には、1対1対応の演習(東京出版)を使用します。

このルートのポイント!

❗️ 1対1対応⇨過去問演習で二次試験レベルの対策!

ルート解説

📌 数学IAIIBCの典型解法まで8割程度固まって共通テストレベルで60〜70%が安定したら数学IIIを始めます。

📌 1冊目は入門問題精講(旺文社)から始めます。この参考書は市販の参考書の中で最も公式や考え方を文章で詳細に記述している参考書です。3周程度して例題を含めた全体をスラスラと解けるようになれば最も重要な公式や解法は理解できるようになります。(40時間)

📌 次に青チャートを始めます。コンパス1の問題は入門問題と被っているので解かなくても良いでしょう。コンパス2とコンパス3の問題を何度も繰り返しスラスラと解けるようになれば、大学受験の典型的な問題を解けるようになります。

📌 偏差値55程度の地方国公立やMARCH・関関同立で60〜65%程度得点できるようになります。

📌 ここから1体1対応で二次試験対策をします。公式と解法を組み合わせ、正解までのステップが3ステップほどある難しい問題を解けるように訓練します。

📌 最後に数学は赤本による過去問演習が非常に効果的な科目です。過去問を解いて公式や解法の総復習をしながら全分野の穴を埋めていきます。

📌 ここまでの進め方で十分に合格点に届くことができます。

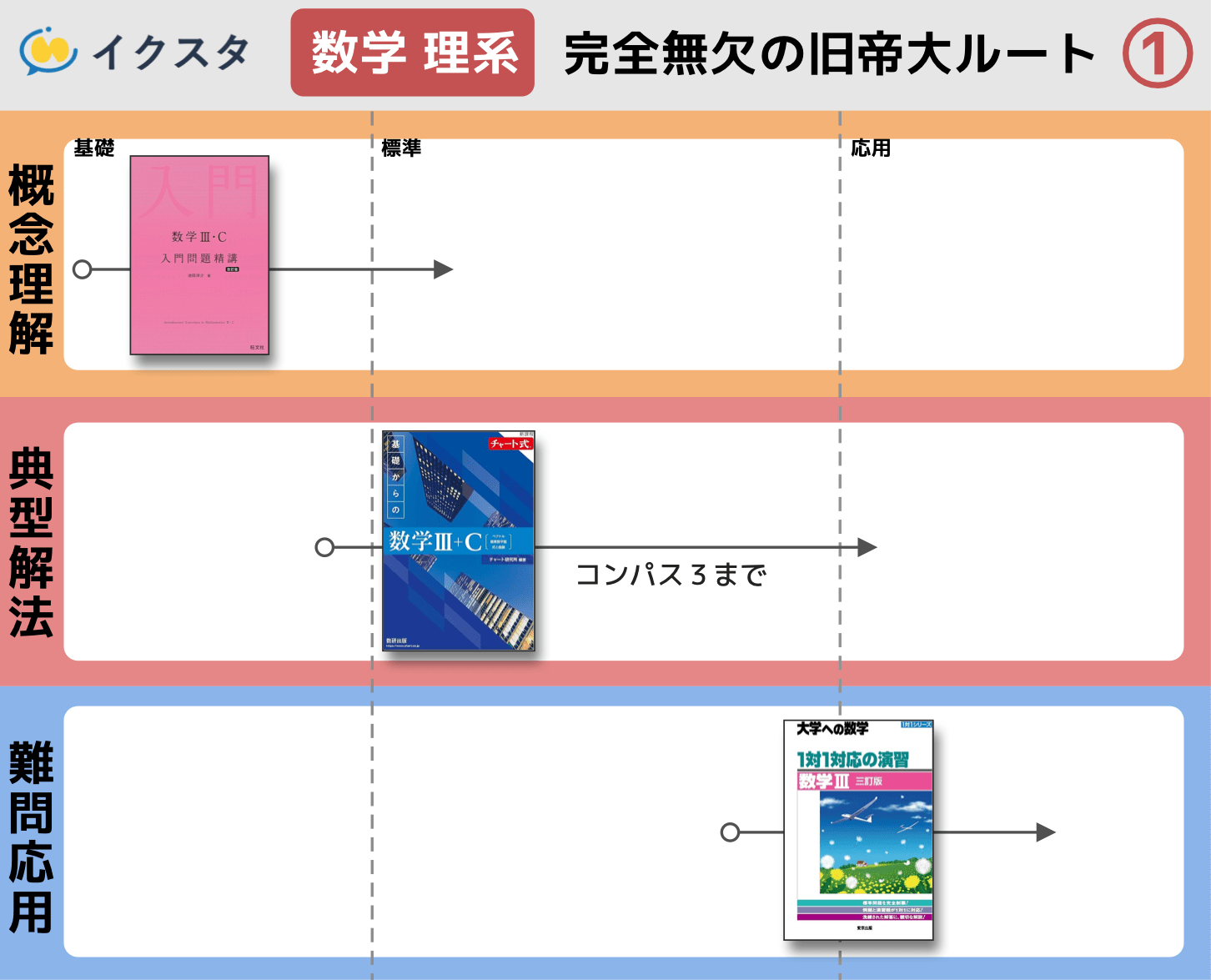

ルート②

概念理解には、初めから始める数学(マセマ)を使用します。

典型解法には、基礎問題精講(旺文社)を使用します。

難問応用には、Focus Gold(啓林館)を使用します。

このルートのポイント!

❗️ マセマの初めからシリーズでゼロから丁寧に解けるように!

❗️ Focus Goldで最難関レベルまで対応!

ルート解説

📌 文系数学である数学IAIIBCの典型問題集を7〜8割答えられるようになって共テレベルで60〜70%取れるようになってから数学IIIを始めます。数列や微分積分などは文系数学が土台になっています。

📌 初めから始める数学(マセマ)を使ってゼロから数学IIIを始めます。この参考書は式の展開がとても丁寧なので、1行ずつ丁寧に追うのがポイントです。このはじはじが終われば「絶対に解けなければならない」問題は一通り解くことができています。

📌 次に基礎問題精講(旺文社) を使います。公式を1回使う各分野最も代表的な問題の演習をすることができます。基礎問題精講の問題をスラスラ解くことができれば、地方国公立やMARCH・関関同立の各大問(1)でも解ける問題が出てきます。

📌 最後にFocus Gold(啓林館)を使います。この参考書は標準から最難関レベルまでの問題が掲載されており、基礎問題精講からの接続が良いです。掲載問題は旧帝大の上位で出題されるような非常に難しい問題も多いですが、このレベルを幅広く演習することができます。

今回ご紹介したルートはイクスタコーチ推奨のルートです。

大学受験は、志望校の過去問を詳細に分析して難易度と頻度を把握し、それを解けるようになるための参考書ルートを組んで、参考書ごとに細かく期限を設定して参考書の確認テストを積み上げることで独学でも逆転合格を目指すことができます。

そんな受験生活を作って支えるのがイクスタコーチです。

私が全力で支えるので、ぜひ始めませんか??

志望校と今の成績に合わせて最適な教材を選び、毎週の面談で最優先のタスクを整理して受験生活全てをサポートします - イクスタコーチ

数学概論